Jede Zeit hat ihren Geschmack. Die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts wollten die Architektur der Gründerzeit in den vormodernen Orkus befördern, die achtziger Jahre verachteten die Nachkriegsmoderne, und die Gegenwart hat (noch?) nichts für die baulichen Zeugnisse der sechziger rund siebziger Jahren übrig. Die Architektur unterliegt Wertschätzungszyklen, die auffallend anders verlaufen als in Mode und Design, die es leichter haben, einen „Retro-Look" auf- und oft schnell auch wieder abzulegen: Die Generation der Kinder reagiert mit einer Abwehr, die an den Furor von Vatermördern reicht, die der Enkel mit Respekt, aus dem Bewunderung werden kann. Doch so regelhaft dieser Wahrnehmungswandel ist, bei der Bewertung von Bauten und den Entscheidungen, die daraus folgen, kommt er zu kurz: Dass die Nachgeborenen ziemlich sicher, ja voraussehbar zu einem ganz anderen Urteil gelangen werden, wird selten in Betracht gezogen oder gar zu einem Argument von aufschiebender Wirkung.

Das Problem stellt sich derzeit massiv für die Architektur der sechziger Jahre und gewinnt durch mangelnde Baupflege, Asbestbelastungen, neue Nutzungsanforderungen und energetische Standards vielfach an Dringlichkeit. Sanierung oder Abriss? - das ist oft die Frage. Die Ästhetik kommt, von Vorurteilen entwertet, verschärfend hinzu: Beton, Verdichtung und Großform, Fertigteile (West) und Platte (Ost), Brutalismus und Rationalisierung, Fortschrittsglauben und Technikeuphorie gelten als Insignien der Dekade, welche die Schlagworte „Unwirtlichkeit" (Alexander Mitscherlich) und „gemordete Stadt" (Wolf Jobst Siedler), „Bauwirtschaftsfunktionalismus" (Heinrich Klotz) und „Profitopolis" (Josef Lehmbrock) kritisch abstecken.

Doch die sechziger Jahre sind nicht nur die Zeit der Einkaufs-, Verwaltungs-, Jugend-, Gemeinde-, Kultur-, Freizeit- und vielen anderen Zentren, der Trabantenstädte und polygonalen Großraumbüros, der endlosen Rasterfassaden und überbreiten Gebäuderiegel. Was sie auch kennzeichnet, sind Experimente mit Werkstoffen und Formen, offene Strukturen und Partizipation sowie avantgardistische Kirchen, welche die Monotonie der Neubaugebiete kompensieren sollten. Die kristallinen Skulpturen eines Gottfried Böhm charakterisieren sie ebenso wie die schwebenden Dachlandschaften eines Frei Otto, die organische Form des Theaters von Hardt-Waltherr Hämer in Ingolstadt und die Großplastik des Schauspielhauses von Bernhard Pfau in Düsseldorf stehen geradeso dafür ein wie das Kanzlerbungalow von Sep Ruf oder der „Lange Eugen" von Egon Eiermann in Bonn. Wiewohl als ort- und geschichtslos abgestempelt, markiert das Bauen der Zeit keinen radikalen Bruch, sondern bleibt auch bestimmt von Kontinuitäten. Der ästhetische Generalverdacht gegen die Epoche verdeckt ihre erstaunliche Vielfalt.

Der Diskurs über die Architektur der sechziger Jahre gewinnt derzeit an Breite und Differenzierung, wie nicht nur, doch geradezu beispielhaft in Nordrhein-Westfalen deutlich wird, einem Land, das die Visionen der Dekade von Bielefeld-Baumheide über die Ruhr-Universität Bochum und Köln-Chorweiler bis zum Klinikum Aachen gezeichnet haben. Das Museum für Architektur und Ingenieurkunst (M:AI), eine mobile Einsatztruppe ohne festes Haus, die sich ihre Orte (aus)sucht, hat die Ausstellung „Architektur im Aufbruch" konzipiert, die über die kritische Auseinandersetzung für eine genauere Aufmerksamkeit wirbt: Wie die Verwissenschaftlichung der Architektur die Baukunst unterbutterte und einem banalen Funktionalismus den Weg ebnete, wird aufgezeigt, ausgefallene Beispiele für soziale Durchmischung werden angeführt sowie das Gegeneinander von Struktur und Skulptur, Stahlkonstruktion und Ortbeton, Wand und Gerüst vor dem Hintergrund der auch architektonischen Westbindung erörtert. Nachdem sie zunächst in der Liebfrauenkirche des Architekten Toni Hermanns in Duisburg, einem plastisch gestalteten, zweigeschossigen Baukörper mit leicht abfallender Raumdecke, der 1960 geweiht und 2007 profaniert wurde, zu sehen war, wanderte die Ausstellung ins Audimax der Ruhr-Universität Bochum weiter, dessen gezacktes Betonkronendach an den „internationalen Stil" von Hauptstädten ehemaliger Sowjetrepubliken gemahnt: Hier wie dort wart der Ort das erste Exponat einer Schau, die ihre Modelle und Pläne auf Tischgestellen von Egon Eiermann präsentierte.

Auf den „Heimvorteil" setzte auch ein Symposium, mit dem das Kölner Haus der Architektur ins Japanische Kulturinstitut, einem Gebäude von Yoshimmi Ohashi aus dem Jahr 1969, zog. Ausgeweitet auf „Bauten und Anlagen der 1960er und 1970er Jahre" und mithin auf das Jahrzehnt, in dem sich der Umschlag in die Postmoderne ankündigt, sprach schon ihr Titel den wunden Punkt an: „Ein ungeliebtes Erbe?" Nicht erst die vielen akuten Fälle bedrohter Denkmäler, darunter die Bonner Beethovenhalle von Siegfried Wolske, Wilhelm Riphahns Kölner und Gerhard Graubners Wuppertaler Schauspielhaus sowie der „Tausendfüßler" von Friedrich Tamms in Düsseldorf, nahmen der Frage jede Rhetorik. Zu schwer wiegen Abriss-Verluste wie das Studienhaus von Bernhard Pfau in Düsseldorf, die Mercatorhalle von Stumpf und Voigtländer in Duisburg oder der Kühlturm von Jörg Schlaich in Hamm. Oder hat der wachsende Abstand vielleicht schon ein Umdenken eingeleitet? Die Stimme des Volkes, die in Köln auch zu Wort kam, beklagte, ohne Beispiele dafür schuldig zu bleiben, dass „ein Großteil als hässlich empfunden" werde, weil „Beton nicht in Würde altern kann".

Der rheinische Landeskonservator Udo Mainzer schien auf diesen „richtigen und wichtigen" Einwand nur gewartet zu haben. Konterte er ihn doch mit dem Hinweis, dass auch frühere Epochen mit einer solchen Einschätzung hätten leben müssen. So forderte er Gleichheit vor dem Gesetz: „Weil Baudenkmäler etwas über Menschen aussagen, unterscheiden wir nicht zwischen Renaissance und fünfziger Jahre." Nicht müde wurde Mainzer zu betonen, dass der Denkmalschutz seine Entscheidungen nach Kriterien nicht der Ästhetik, sondern des Zeugniswerts trifft: „Was ein Denkmal ist, ist eine fachliche, was mit ihm passiert, eine gesellschaftliche Frage."

Sich mehr Zeit zu nehmen für die Bauten und das auch, so der Kölner Architekt Walter von Lom, um „zu verstehen, was mal gemeint war" und damit Entstellungen, wie er sie an seinen Bauten hinnehmen musste, vorzubeugen, war dann auch ein Fazit des Symposiums, zu dem ein origineller Vorschlag aus dem Publikum kam: Die Beweispflicht müsse umgekehrt und jeder Architekt dazu verpflichtet werden, darzulegen, dass sein Neubau besser ist als der Altbau, den er ersetzen soll. So wenig realistisch das, nicht zuletzt wegen der geltenden Steuerregelungen, derzeit auch sein mag: Die Folgen sind bedenkenswert und wären weitreichend. Aus Denkmalpflegern würden Abrissexperten.

Andreas Rossmann ist Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Nordrhein-Westfalen.

Kirche der Bonhoeffer Gemeinde von Frei Otto in Bremen; Foto: Roland Kutzki

Kirche der Bonhoeffer Gemeinde von Frei Otto in Bremen; Foto: Roland Kutzki

Audimax der Ruhr-Universität Bochum; © Ruhr-Universität Bochum, Pressestelle

Audimax der Ruhr-Universität Bochum; © Ruhr-Universität Bochum, Pressestelle

Nevigeser Wallfahrtsdom von Gottfried Böhm

Nevigeser Wallfahrtsdom von Gottfried Böhm

Schauspielhaus Wuppertal von Gerhard Graubner; Foto: pillboxs

Schauspielhaus Wuppertal von Gerhard Graubner; Foto: pillboxs

Autohochstraße "Tausendfüßler" in Düsseldorf; Foto: Johann H. Addicks

Autohochstraße "Tausendfüßler" in Düsseldorf; Foto: Johann H. Addicks

Düsseldorfer Schauspielhaus von Bernhard Pfau

Düsseldorfer Schauspielhaus von Bernhard Pfau

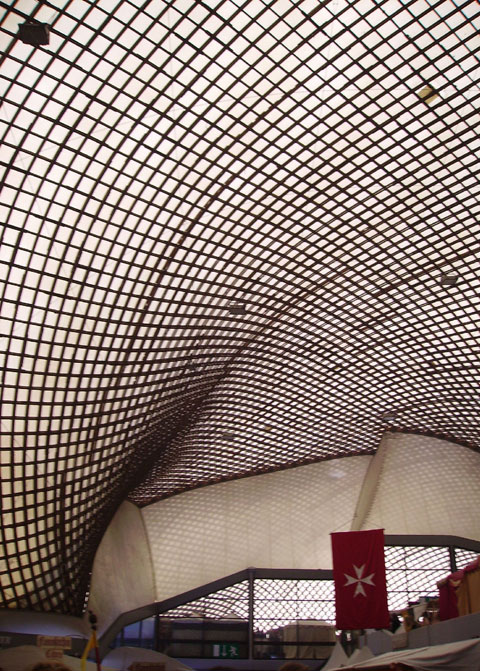

Multifunktionshalle im Herzogenriedpark in Mannheim, Deckenkonstruktion von Frei Otto

Multifunktionshalle im Herzogenriedpark in Mannheim, Deckenkonstruktion von Frei Otto

Hochhaus "Langer Eugen" von Egon Eiermann in Bonn; Foto: Sir James

Hochhaus "Langer Eugen" von Egon Eiermann in Bonn; Foto: Sir James

Autohochstraße "Tausendfüßler" in Düsseldorf; Foto: Johann H. Addicks

Autohochstraße "Tausendfüßler" in Düsseldorf; Foto: Johann H. Addicks

Schauspielhaus Köln von Wilhelm Riphahn

Schauspielhaus Köln von Wilhelm Riphahn

Liebfrauenkirche in Duisburg von Toni Hermanns; Foto: © Raimond Spekking / Wikimedia Commons

Liebfrauenkirche in Duisburg von Toni Hermanns; Foto: © Raimond Spekking / Wikimedia Commons

Düsseldorfer Schauspielhaus von Bernhard Pfau, Foyer

Düsseldorfer Schauspielhaus von Bernhard Pfau, Foyer