Vielgestaltig

Es ist ein diesiger Novembertag in Berlin, als wir auf dem Weg zu Bika Rebek sind, der Gründerin von Some Place Studio. Unweit des Gendarmenmarktes arbeiten in den ehemaligen DDR-Plattenbauten in der Leipziger Straße viele ArchitektInnen und DesignerInnen. Darunter ist auch Bika Rebek, die vor einigen Jahren von New York nach Berlin gekommen ist. Sie teilt sich die hohen Räume mit offen gelegten Betondecken und breiten Fensterbändern mit anderen Kreativen. Zur Straße hin gibt es einen großen Galerieraum – in dem zuweilen Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden –, hinter semitransparenten Trennwänden sind Arbeits- und Konferenzräume sowie eine kleine Küche untergebracht.

Das Leben von Bika Rebek ist voller aufregender Orte und Arbeitsplätze. Es ist durchzogen von Umbrüchen und Herausforderungen – viele davon selbst gewählt, ohne Scheu vor Risiken, so scheint es. Als Kind kam Rebek mit ihrer Mutter aus Ljubljana nach Wien. Ihr wurde die Architektur gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn ihr Großvater Branko Rebek war im ehemaligen Jugoslawien ein bekannter Architekt und Stadtplaner. Sie habe ihn zwar nicht persönlich gekannt, erzählt die Gestalterin, aber zuhause wurde oft über ihn und seine Arbeit gesprochen, darunter Friedhofskapellen mit aufsehenerregenden Betonschalenkonstruktionen. Durch ihre Eltern kam sie früh mit der Kreativbranche in Berührung, denn ihre Mutter arbeitete als Journalistin, ihr Vater als Regisseur. Bika Rebek selbst hat an der Universität für angewandte Kunst in Wien bei Greg Lynn Architektur studiert, nachdem sie zuvor mit der Lehre von Wolf D. Prix gehadert hatte. Eine gute Wahl für den Erwerb von Praxiswissen, wie sie anmerkt. Ihr aber fehlte der kritische (wissenschaftliche) Diskurs, den sie später in den USA finden sollte.

Land der Möglichkeiten

Gleich nach dem Studium erfüllte sich Rebek einen Traum und zog mit einem Stipendium nach New York. Hier arbeitete sie als Architektin im Büro von Asymptote Architecture. Hani Rashid, einer der Gründer des amerikanischen Architekturbüros und Jury-Mitglied an der Angewandten in Wien, war ihre Abschlussarbeit positiv aufgefallen. Eigentlich ein Job-Volltreffer, könnte man meinen, aber Rebek fühlte sich nicht ganz wohl mit den architektonischen (Groß-)Projekten im asiatischen Raum. Ihr fehlte eine tiefere Auseinandersetzung mit der Architektur und ihrem Kontext. Um ihr theoretisches Wissen zu vertiefen, kritisches Denken und das Verfassen wissenschaftlicher Essays zu lernen, begann sie erneut zu studieren, den Studiengang "Critical Curatorial Conceptual Practices in Architecture" am der Columbia University. Nachdem sie dort auch in der Lehre gearbeitet und nebenher die Galerie Hot Air in zwischengenutzten Räumen betrieben hatte, gab es kein Zurück mehr in ein konventionelles Architekturbüro. Längst in New York heimisch geworden, heuerte Rebek am Metropolitan Museum of Art als Ausstellungsdesignerin an, wo sie an der Neugestaltung der Musikinstrumentenabteilung und des temporär genutzten Museums Met Breuer beteiligt war. Das Highlight aber sei die Ausstellung "Manus × Machina: Fashion in an Age of Technology" gewesen – in Zusammenarbeit mit OMA und mit einem Budget von sechs Millionen Dollar, erzählt die Architektin.

Bika Rebek wäre nicht Bika Rebek, wenn sie sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht hätte. Sie entschied sich mit Some Place Studio ein eigenes Büro zu gründen und verließ das Metropolitan Museum of Art. Doch dann kam die Corona-Pandemie und stellte ihr Leben in New York in Frage. Das Alleinleben in ihrem kleinen Apartment und der Wegzug vieler Freunde markierten eine Zäsur, die schließlich in einen radikalen Neuanfang mündete: den Umzug nach Europa. Rebek kam 2021 nach Berlin und ging bewusst nicht zurück nach Wien, das ihr zu gesetzt, zu provinziell erschien. Berlin hingegen habe seit einem Praktikum im Architekturbüro von Graft mit Anfang Zwanzig eine fast mythische Anziehungskraft auf sie ausgeübt, erzählt sie. Der Rauheit der Stadt und ihrer ungebrochenen Möglichkeitsversprechen wegen. Wo Wien in „lieblich-dekadente“ Behaglichkeit verfalle, spüre sie in Berlin eine produktive Spannung und eine ungeschönte Direktheit, die kreative Energie freisetze.

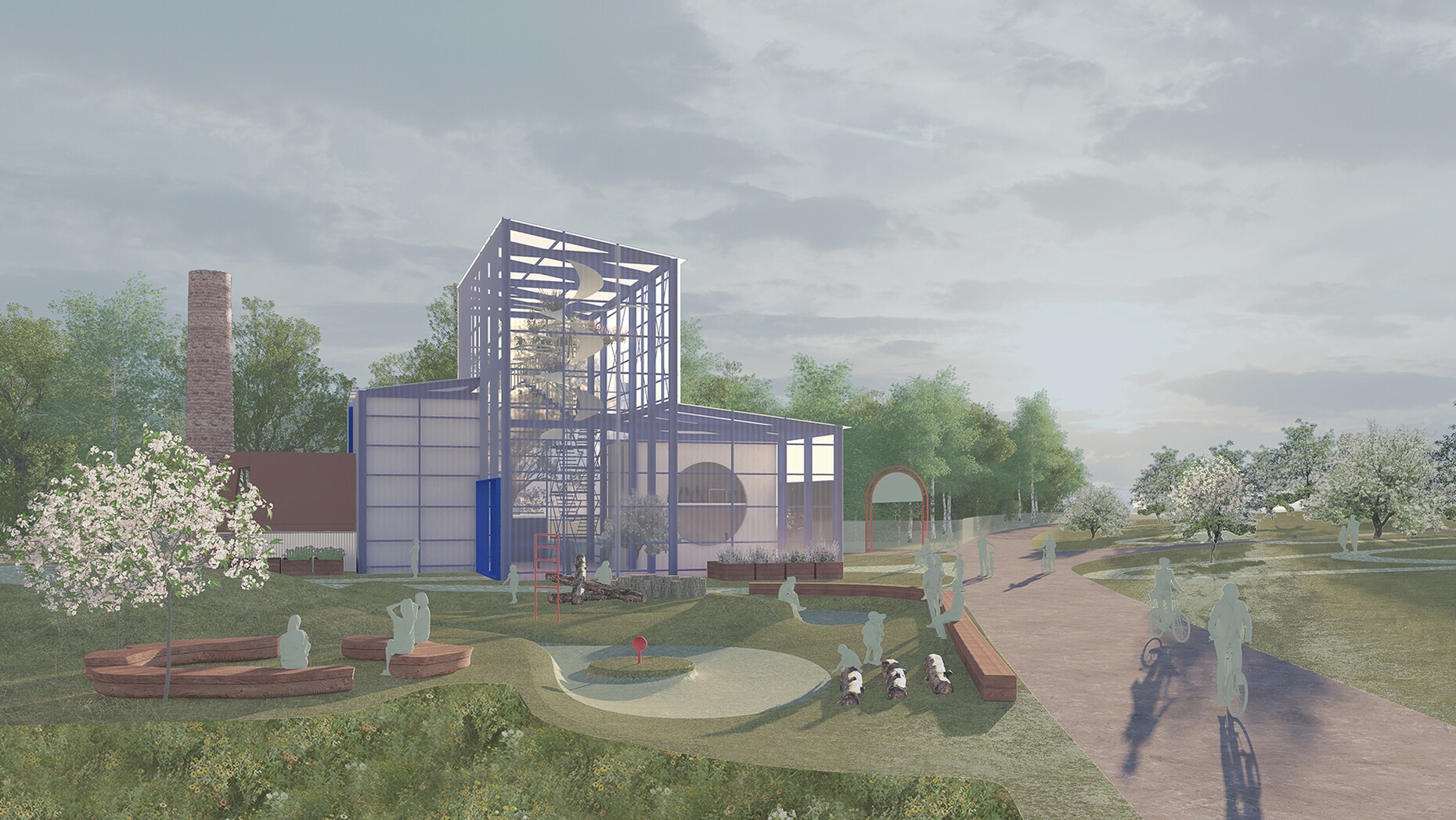

Rebek verfolgt einen ganzheitlichen Architekturansatz, der kritische Theorie, forschendes Ausstellungsdesign und eine starke soziale Verantwortung mit praktischer Umsetzung verbindet. Sie setzt auf Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und ortsbezogene Konzepte. Das zeigt sich auch im offenen, zweistufigen Ideenwettbewerb zum Tempelhofer Feld, den Some Place Studio kürzlich gewonnen hat. Der Entwurf verzichtet bewusst auf eine neue Bebauung und fokussiert sich auf 32 bisher ungenutzte Bestandsgebäude, die zu Treffpunkten für bürgernahe Initiativen werden sollen. Gemeinsam mit LandschaftsplanerInnen und RessourcenmanagerInnen entwickelte Some Pace Studio ein Nachhaltigkeitskonzept, das Versickerungsprozesse, ökologische Regeneration und eine behutsame landschaftliche Pflege miteinander verknüpft. Der Entwurf versteht das Tempelhofer Feld als Ressource, nicht als Reservefläche. Auch in der damit zusammenhängenden Debatte um die Wohnungsnot in Berlin vertritt Rebek eine klare Meinung: Das Tempelhofer Feld eigne sich nicht als Reparaturfläche für strukturelle Fehler, die begangen wurden. Stattdessen benennt die Architektin Alternativen, die im Bestand beginnen – in der Nachverdichtung, der Transformation vorhandener Gebäude, aber auch auf großen, versiegelten Restflächen der Stadt, wozu sie beispielsweise Parkplätze oder Geschossflächen über einstöckigen Supermärkten zählt.

Zwischen Stadtplanung und Interiordesign

Die Projekte von Some Place Studio sind ebenso wie die Interessensgebiete seiner Gründerin breit gefächert und bewegen sich zwischen städtebaulichen Fragestellungen und Interiordprojekten. Dazu zählt eine Remise für einen Musiker in Kreuzberg ebenso wie die strategische Hinwendung zu sogenannten Wellness-Typologien – Räume des Rückzugs, der Bewegung, der Stille. Spas, Yoga- und Pilatesstudios, aber auch öffentlich zugängliche Orte, die das Thema Wohlbefinden nicht als Lifestyle, sondern als räumliche Aufgabe begreifen.

Die Interiors von Some Place Studio wirken oftmals so, als wären sie schon immer da gewesen. Das kommt daher, dass Rebek meist mit Bestandsbauten arbeitet und das bereits Vorhandene und Originäre des Ortes mitdenkt und in die Neugestaltung einbezieht. Ihre Interiors sind unprätentiös, drängen sich nicht in den Vordergrund und haben dabei doch immer das gewisse Extra. Das kann wie im Restaurant "Pars" in Berlin-Charlottenburg eine verspiegelte Stütze sein, die alle Räume miteinander verbindet, oder das Miteinander von antikisierenden Reliefs aus dem Vorgängerprojekt mit zeitgenössischen Kunstwerken. Apropos Kunst: Zuweilen arbeitet Some Place Studio projektbezogen auch mit KünstlerInnen zusammen – so wie beim Berliner Yogastudio "Original Feelings", das durch die gedämpfte Farbpalette und eine sparsame Möblierung minimalistisch und dennoch einladend wirkt. Gestalterische Eyecatcher sind die eingesetzten Materialien und Texturen – in Form eines maßgefertigten Rezeptionstresens und Trinkbrunnens aus Hanfbeton mit pigmentiertem Kalkputz von Yasmin Bawa. Und ein großflächiger, bemalter Sichtschutz der Wiener Künstlerin Denise Rudolf Frank, der den Loungebereich von den Umkleideräumen trennt.

Dass Rebek eine Vorliebe für ungewöhnliche Gestaltungslösungen hat, zeigt auch das Projekt "Light Loft", eine umgebaute Dachgeschosswohnung in Berlin. Hier windet sich ein erhöhter Tisch um die vorhandenen Säulen und schafft einen Barbereich in einem zuvor ungenutzten Raum. Für die Küchenmöbel selbst kommt eine überraschende Materialkombination zum Einsatz: Recycelte, semitransparente Acrylfronten in kräftigem Blau treffen auf eine Arbeitsplatte aus Edelstahl.

Netzwerke als Rückgrat

Bika Rebek arbeitet mit einem kleinen Kernteam und einem Netzwerk an Freelancern – mit dem Ziel, organisch zu wachsen und eine eigenständige Studiokultur zu etablieren. An interessante Projekte zu kommen sei bisher kein Problem gewesen, erzählt die Architektin. Die Akquise laufe über Empfehlungen, Netzwerke und soziale Medien wie Instagram – alles Kanäle, die Nähe erzeugten und gleichzeitig filterten, was überhaupt an das Studio herangetragen würde. Projekte unter 5.000 Euro könne sie der Wirtschaftlichkeit wegen aber nicht annehmen, ergänzt die 39-jährige. Sie beschreibt ihre Arbeit als etwas Vielgestaltiges: bauen, denken, schreiben, kuratieren, lehren. Diese Tätigkeiten sind verzahnt und schärfen einander. Im Berliner Coworking Space und der dazugehörigen Galeriefläche ist ein Umfeld entstanden, das Austausch ermöglicht. Mit Veranstaltungen wie "Berlin, was willst du von Architektur?" öffnet Rebek ihre Praxis auch in den Stadtraum hinein – als Einladung, nicht nur über Architektur zu sprechen, sondern sie gemeinsam weiterzudenken.