Schöne neue Datenwelt

Gabriela Beck: Warum haben Sie sich entschieden das Thema Daten in Form einer Ausstellung in den Fokus zu rücken?

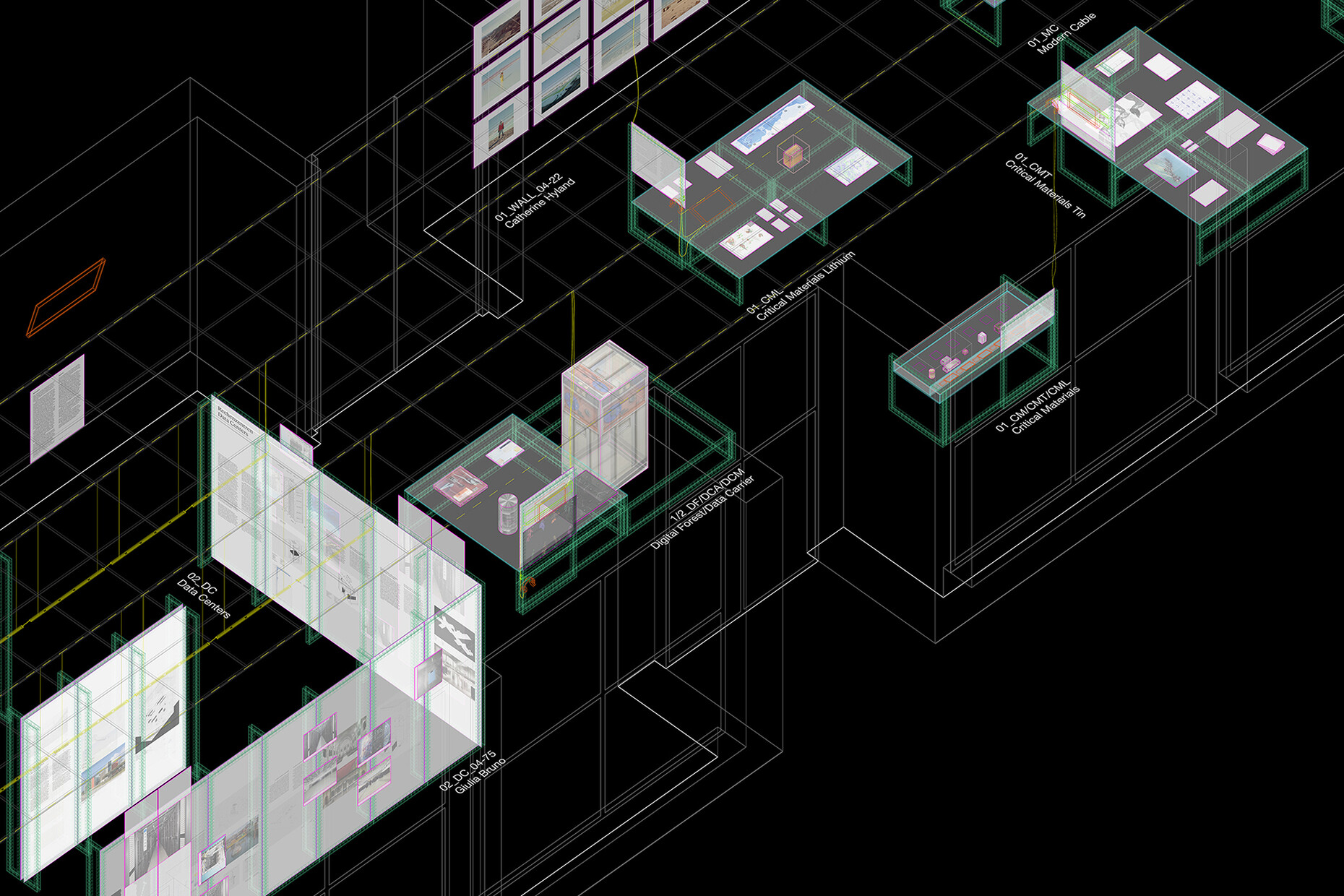

Damjan Kokalevski: Wir leben in einer hypervernetzten Welt. Über Smartphones, Laptops, Smart-Home-Geräte und zahllosen Displays im urbanen Raum haben wir fast immer und überall Zugriff auf die Cloud. Doch die existiert nicht im leeren Raum. Dahinter stecken Rechenzentren, Unterseekabel und Satelliten. Diese Strukturen bestimmen unsere Lebensweise und verbrauchen zugleich enorme Mengen an Ressourcen. Der Name der Ausstellung "City in the Cloud – Data on the Ground" entspringt dem Wunsch, die Cloud nicht als metaphorische Entität zu verstehen, mit der wir alle täglich verbunden sind, sondern ihre tatsächlichen Auswirkungen auf den Boden unseres Planeten zu zeigen. Es soll ein Verständnis dafür geschaffen werden, wie Infrastruktur für die Datenwirtschaft unsere Sicht auf Räume beeinflusst, die ökologischen Systeme belastet, aber auch unsere Vorstellungen von Gesellschaft und Kulturerbe prägt.

Wie machen Sie die abstrakte Welt der Daten sichtbar?

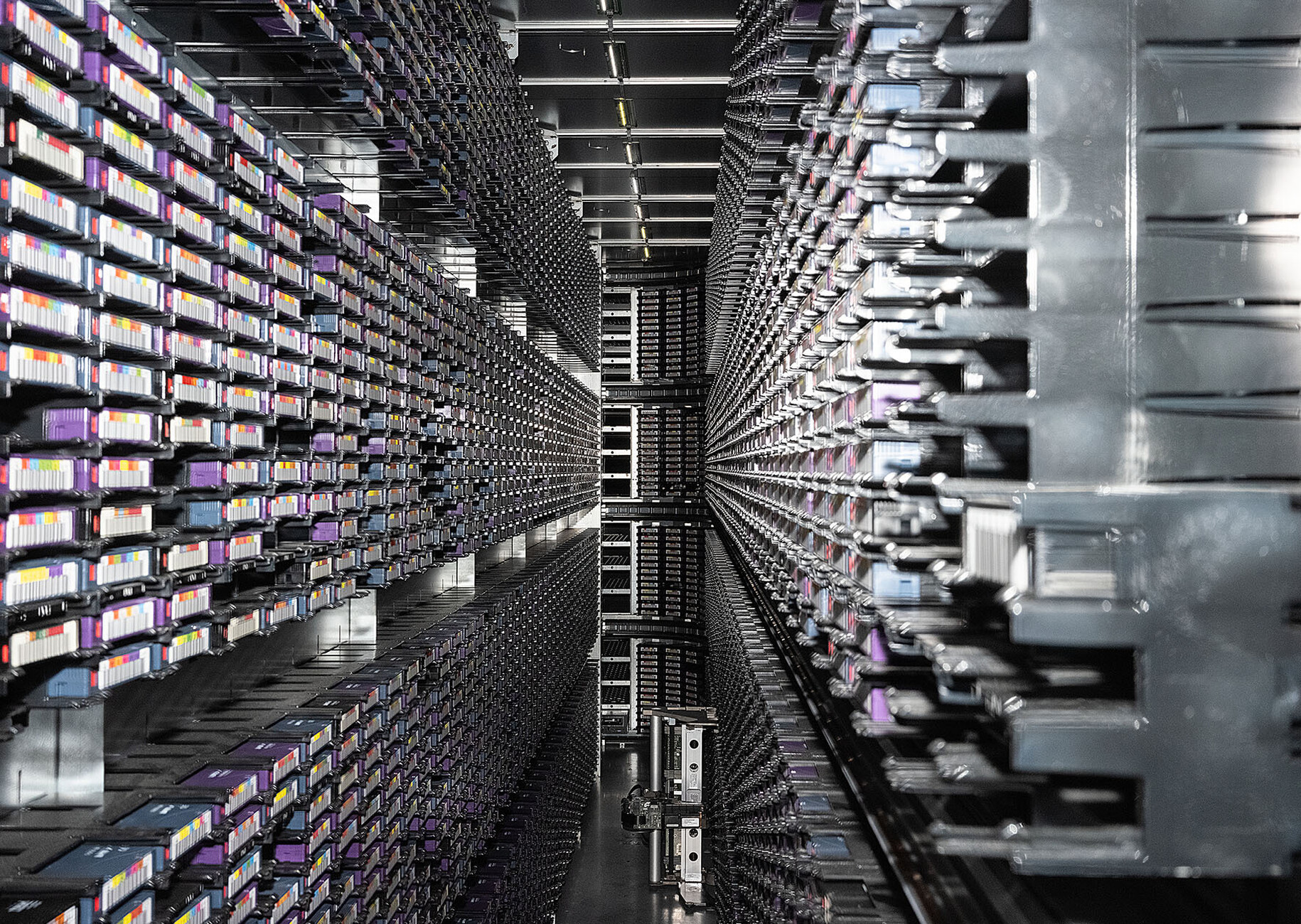

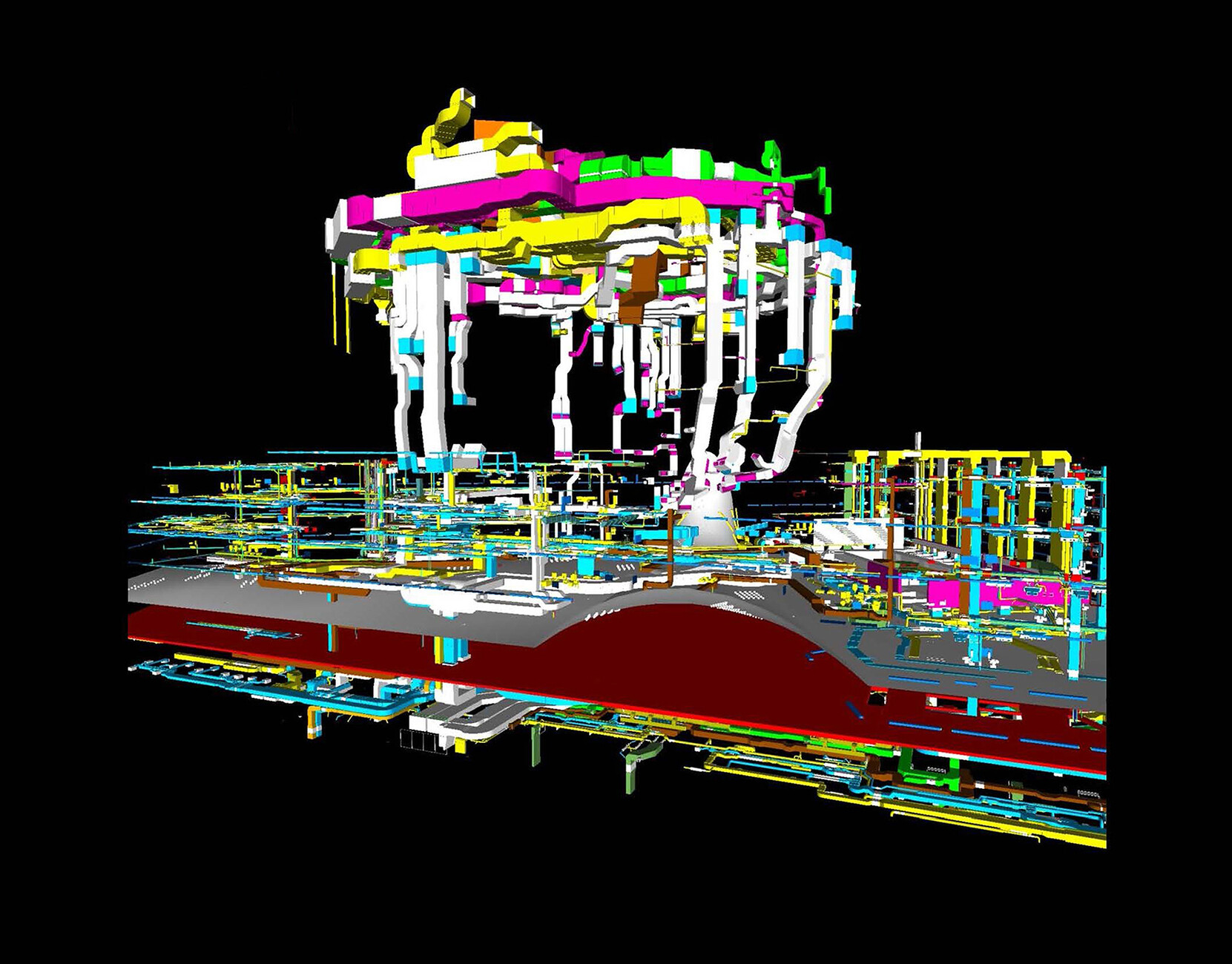

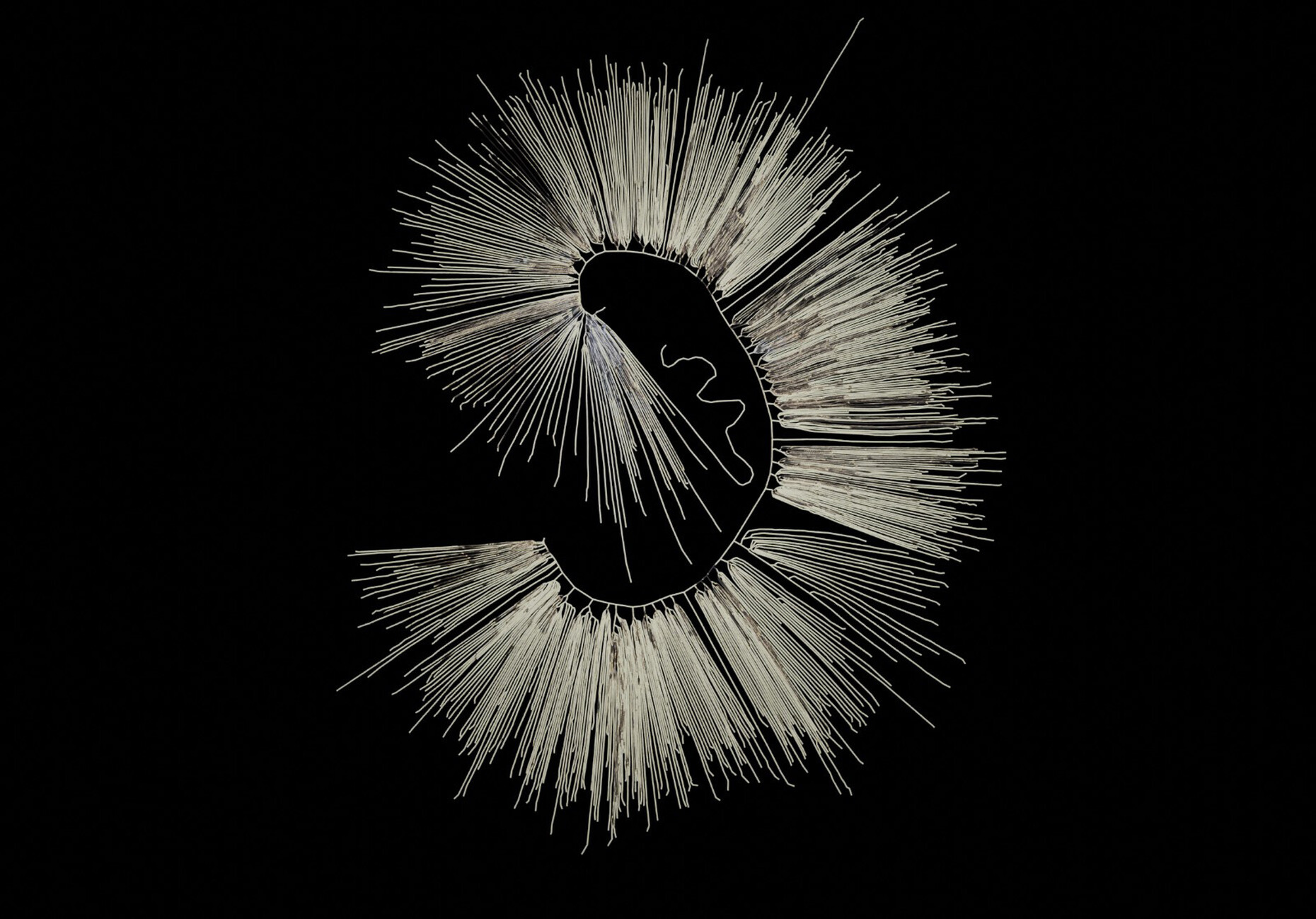

Damjan Kokalevski: Wir zeigen die Cloud als physische Infrastruktur, auch in ihrer historischen Entwicklung. So betrachten wir zum Beispiel das erste transatlantische Kabel zwischen Großbritannien und den USA aus dem späten 19. Jahrhundert und die geopolitische und materielle Geschichte der Entstehung der ersten Telegrafeninfrastruktur. Wir verfolgen diese Entwicklung buchstäblich vom Meeresgrund bis zu den fünf Kontinenten, zeigen, wie sich Daten über tausende von Kilometern entlang der Kabel bewegen, welche Server sie durchlaufen und blicken schließlich auf eine globale Karte der Rechenzentren, also auf das, womit diese Kabel verbunden sind.

Daten sind die neue globale Währung und Rechenzentren neue Standorte der Macht. Sie verbrauchen Unmengen an Frischwasser, Energie und Rohstoffen.

Damjan Kokalevski: Weltweit sind derzeit etwa 10.000 Rechenzentren in Betrieb. Mehr als 5.000 davon befinden sich in den USA. Direkt auf die USA folgt – wer hätte das gedacht – Deutschland mit etwa 500 Rechenzentren, gleich danach kommen Großbritannien und China mit ebenfalls etwa 500. In Rechenzentren sind Kabel verbaut, Backup-Batterien, Mikrochips, Notstromgeneratoren – alles das benötigt kritische Rohstoffe wie Zinn, Lithium, Kobalt oder Kupfer. Wir stellen den ökologischen und gesellschaftlichen Preis dieser Materialien dar. Das Lötelement Zinn beispielsweise hält buchstäblich alle unsere Geräte zusammen und kommt zu 80 Prozent von einer einzigen Insel in Indonesien. Und in einer der größten Lithiumminen der Atacama-Wüste in Chile herrscht ein gnadenloser Kampf um Wasserrechte.

Mit dem exponentiellen Wachstum der Künstlichen Intelligenz steigt die Nachfrage nach weiteren Rechenzentren weltweit rapide an. Droht der Umwelt der Kollaps?

Damjan Kokalevski: Um mit der gegenwärtigen Entwicklung der KI mitzuhalten, müssten wir Schätzungen zufolge die Anzahl der Rechenzentren verdoppeln. Mit der aktuellen Stromproduktion können wir den zusätzlichen Verbrauch nicht decken. Ich denke also, der Traum von einer vollautomatisierten Gesellschaft wird sich trotz aller Versprechungen der großen Player wie Meta oder X, Tesla, Google und Microsoft nicht so schnell erfüllen.

Gibt es denn keine Ansätze neue Rechenzentren nachhaltiger zu bauen?

Damjan Kokalevski: Doch, es gibt einige Pilotprojekte. Wir zeigen zum Beispiel ein Rechenzentrum der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Dort werden mehrere Infrastrukturen ins All gebracht, die dann keinen Strom mehr benötigen und autark, nachhaltig und selbstversorgend sein sollen – eine sehr radikale Idee. Dann zeigen wir ein weiteres Projekt von Microsoft, das derzeit von der chinesischen Regierung übernommen wird. Dabei werden Hunderte von Rechenzentren im Meer versenkt, um beispielsweise enorme Mengen Wasser für die Kühlung zu sparen.

Welche Rolle werden Rechenzentren künftig in der Stadtentwicklung spielen?

Damjan Kokalevski: Rechenzentren stehen längst nicht mehr nur auf der grünen Wiese. Sie sind viel präsenter, als die meisten Menschen denken. In Frankfurt zum Beispiel findet aktuell die Sanierung des Neckermann-Areals statt. Es war das größte Logistikzentrum Europas und wird nun zu einem Komplex mit elf Rechenzentren umgebaut. Andere Pilotprojekte experimentieren mit dezentralen oder so genannten Mikrorechenzentren, die in Wohngebäude integriert werden können. Dabei rücken ArchitektInnen und DesignerInnen in den Vordergrund, um diese Systeme sinnvoll zu gestalten.

Viele digitale Dienste wie Social Media, City-Apps oder Suchmaschinen sind scheinbar kostenlos. Worin liegt der tatsächliche Preis, den wir für die Nutzung zahlen?

Damjan Kokalevski: Jedes Mal, wenn wir eine App nutzen, hinterlassen wir digitale Spuren, die von Unternehmen gesammelt, gespeichert und ausgewertet werden. Damit stützen wir ein globales System, das stark zentralisiert und profitorientiert ist. Jede Suchanfrage, jeder Swipe oder Stream erzeugt darüber hinaus CO₂ und verbraucht Energie. Der "Preis" für die Datenökonomie ist also vielschichtig: Er betrifft unsere Privatsphäre, den Ressourcenverbrauch und die soziale sowie ökologische Gerechtigkeit. Es geht nicht nur darum, ob wir für einen Dienst zahlen, sondern welche Konsequenzen die unsichtbare Infrastruktur hat.

Nennen Sie uns ein konkretes Beispiel?

Damjan Kokalevski: Nehmen wir das Smart Home. In der Ausstellung zeigen wir anhand Video- und Medieninstallationen in welchem Ausmaß wir unsere Autonomie in einem voll automatisierten Zuhause aufgeben. Kann ich noch selbst ein Fenster öffnen? Kann ich meinen Kühlschrank oder meinen Herd selbst einschalten?

Die Smart City nutzt Daten, um Komplexität zu optimieren und zu verwalten. Bewerten Sie das positiv oder negativ?

Damjan Kokalevski: Dystopische Szenarien, in denen Daten jeden Aspekt des urbanen Lebens beeinflussen, gibt es genug. In der Ausstellung ziehen wir dagegen München als Fallstudie für eine Smart City heran, bei der es nicht einfach um die Produktion und Nutzung von Daten geht, sondern um eine bürgerschaftliche Agenda. Als Beispiel haben wir unter anderem die Karte der kühlen Orte ausgewählt. Die Idee: die BürgerInnen können ihre Routen durch die Stadt damit so planen, dass sie möglichst kühl von A nach B kommen. Auf einer anderen Karte sieht man die aktuellen Baustellen in der gesamten Stadt, sodass man von verschiedenen Punkten aus alternative Routen planen kann. Diese Karten sind online verfügbar und werden täglich aktualisiert.

Wie sehen Sie die Rolle von KI in der Architektur? Wird KI in Zukunft Architekten und Architektinnen ersetzen?

Damjan Kokalevski: KI wird die Arbeit von ArchitektInnen meiner Meinung nach nicht ersetzen. KI kann Gebäude effizienter gestalten oder Datenmodelle nutzen, aber sie ersetzt nicht die Kreativität, das regulatorische Wissen und die kritische Überprüfung, die ArchitektInnen leisten. Wir zeigen zum Beispiel Projekte, bei denen KI den ökologischen Ab- und Aufbau von Gebäuden unterstützt, etwa durch das digitale Zerlegen und Wiederzusammenbauen von Backsteinwänden. Aber das Training der KI erfordert ArchitektInnen. Ein Ärgernis: Viele KI-Anwendungen wie Midjourney werden derzeit nur für das Erstellen schöner Bilder genutzt, ohne funktionale Architektur dahinter. Das ist Energie- und Ressourcenverschwendung. Der Einsatz von KI kann jedoch spannend sein, wenn ArchitektInnen und KI kooperieren.

Vor dem Gebot der Ressourcenschonung beschäftigt sich ein Teil der Ausstellung mit der Frage: Müssen wir alle Daten speichern, die wir täglich produzieren oder können wir manche auch wieder löschen?

Damjan Kokalevski: Der gesellschaftliche Konsens lautet derzeit: mehr Daten, mehr Backups, mehr Verfügbarkeit – rund um die Uhr, global. Aber diese permanente Nutzung und Speicherung hat enorme ökologische Konsequenzen. Für jede Kopie entstehen neue Lasten und jede Suchanfrage bei KI-Tools wie ChatGPT, Grok oder Perplexity verbraucht rund zehnmal mehr Energie als eine einfache Google-Anfrage. Wir zeigen Projekte, die diesen Ansatz hinterfragen. Warum erwarten wir, jederzeit und überall Zugang zu allen Daten zu haben, während wir im Analogen akzeptieren, dass etwa Museen oder Archive nur zu bestimmten Zeiten geöffnet haben? Es gibt Experimente, bei denen Server nur laufen, wenn genug Sonnenenergie vorhanden ist. Wir wollen die Besucher und Besucherinnen dazu bringen über einen bewussteren Umgang mit Daten nachzudenken.

Es gibt Überlegungen den Zugang zu KI einzuschränken, damit sie nicht jeder nutzen kann – zumindest nicht kostenlos.

Damjan Kokalevski: Ich glaube zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht an einen zwingenden Bedarf an KI für alle, wie er derzeit kommuniziert wird. Es sind fünf Tech-Konzerne, die aktuell die KI-Landkarte bestimmen. Und wenn die sagen, wir müssten dringend KI entwickeln, wäre ich sehr skeptisch, denn das bedeutet doch, dass genau diese fünf Unternehmen profitieren. Die Frage ist doch: Was haben wir als Bürger und Bürgerinnen von der Nutzung von KI-Modellen, abgesehen von unklaren Ergebnissen, deren Wahrheitsgehalt und Grad wir nicht verifizieren können?

Welche abschließende Botschaft möchten Sie den BesucherInnen der Ausstellung vermitteln?

Damjan Kokalevski: Wir möchten zeigen, dass Daten, Technologie und Architektur nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, den bewussten Einsatz von KI und um die Möglichkeit, städtische Infrastruktur sozial sinnvoll zu gestalten. Datenansammlung allein bringt kein Wissen, und unkritische KI-Nutzung kostet enorme Ressourcen. Unsere Ausstellung will den Blick für diese Zusammenhänge schärfen und Diskussionen darüber anregen, wie wir unsere digitale Zukunft nachhaltiger gestalten können.

City in the cloud – Data on the ground

Vernissage: 15. Oktober 2025, 19 Uhr

Laufzeit: 16. Oktober 2025 bis 8. März 2026

Architekturmuseum der TUM in der Pinakothek der Moderne

Barer Straße 40

80333 München

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag

10 bis 18 Uhr

Donnerstag 10 bis 20 Uhr

Montags geschlossen

City in the Cloud – Data on the Ground

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, erhältlich im Cedon Museumsshop. Mit Beiträgen von James Bridle, Giulia Bruno, Teresa Fankhänel, Cara Hähl-Pfeifer, Max Hallinan, Mél Hogan, Catherine Hyland, Damjan Kokalevski, Andres Lepik, Niklas Maak, Marija Marić, Anna-Maria Meister, Marina Otero Verzier, Trevor Paglen, Godofredo Enes Pereira, Andra Pop-Jurj, Alison Powell, Māra Starka und Rafael Uriarte.

Hrsg. von Cara Hähl-Pfeifer, Damjan Kokalevski, Andres Lepik

ArchiTangle Verlag

58 Euro

ISBN Buch Deutsch: 978-3-96680-039-6