"Ich möchte Architektur sehen, die nicht langweilig ist"

Florian Heilmeyer: Frau Buczkowska, Sie wurden in Sopot geboren, einer kleinen Stadt an der polnischen Ostseeküste in der Nähe von Danzig. Erinnern Sie sich, wann und warum Sie Architektin werden wollten?

Iwona Buczkowska: Ja. Als ich in der High School war, bekam ich ein Geschenk von einem Freund der Familie, der in London lebte. Es war ein wunderschönes Buch, sehr groß und gut illustriert; "Kunstschätze der Welt" hieß es. Diese Art von Buch gab es im sozialistischen Polen einfach nicht, und Werke aus dem Westen zu sehen war sehr selten. Ein paar Bilder erregten meine Aufmerksamkeit besonders: Die von Henri Matisse gestaltete Kapelle in Vence, Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp von Le Corbusier und das Fallingwater House von Frank Lloyd Wright. Das Buch ermöglichte es mir, den Reichtum der verschiedenen Zivilisationen der Welt in der Malerei, der Bildhauerei und der Architektur zu entdecken. Ich wollte an dieser Fülle unterschiedlichster Schöpfungen teilhaben.

Gab es in Ihrer Familie eine ArchitektInnentradition?

Iwona Buczkowska: Nein, ganz und gar nicht. Zuerst wollte ich Kunst studieren. Aber meine Eltern hielten es für sehr schwierig, als Künstlerin zu überleben. Sie rieten mir, Architektur am Polytechnikum in Gdansk zu studieren, wo ich 1972 anfing. Danach war geplant, mein Studium an der Beaux Arts fortzusetzen. Das hätte ich auch getan, wenn ich nicht mein Stipendium für Frankreich erhalten hätte.

War es schwer, Ihre Familie davon zu überzeugen, dass Sie Architektur studieren wollen?

Iwona Buczkowska: Nein. Es war nicht ungewöhnlich, dass Frauen in Polen Architektur studierten. Es gab viele Frauen, die das studierten. Die Schwierigkeit war die Zulassung zur Hochschule. Man musste eine schwierige Prüfung bestehen, und es gab fünf KandidatInnen für einen Platz. In meiner Klasse waren 50 Studierende, nur sieben waren Männer. Im Anschluss schafften es gerade mal zwei Frauen, ihr eigenes Büro zu eröffnen...

1973, in Ihrem zweiten Studienjahr, ergriffen Sie die Chance eines Stipendiums an der École Spéciale d'Architecture in Paris. Was hat Sie dazu bewogen, wegzugehen?

Iwona Buczkowska: Trotz einiger Zeiten, in denen die Regale in den Geschäften leer blieben, war ich in Polen glücklich. Im Gegensatz zu vielen anderen sozialistischen Ländern war die Mitgliedschaft in der Partei nicht obligatorisch, die Universitäten waren unabhängig, und man konnte reisen, auch wenn die Organisation schwierig war. Schon während des Gymnasiums hatte ich als Au-pair-Mädchen in Oxford gearbeitet. Gleichzeitig war ich aber auch von anderen Kulturen fasziniert. Ich träumte davon, die Welt zu bereisen, mein Nachttischbuch war Rudofskys "Architektur ohne Architekten". Als sich mir die Möglichkeit bot wegzugehen, bin ich gegangen. Meine Neugierde, mein Interesse an der Kunst, das war eine Art Herausforderung. Und Paris war eine legendäre Stadt, die perfekte Wahl, um den Traum eines jungen Menschen zu verwirklichen.

Sie gingen nach Paris und landeten direkt in der Klasse von Renée Gailhoustet, einer französischen Architektin, die für ihre bahnbrechenden Sozialwohnungsprojekte in den Pariser Banlieues bekannt ist. Was haben Sie von ihr gelernt?

Iwona Buczkowska: Renée Gailhoustet vermittelte mir ihren Forscherdrang nach ungewöhnlichen Lösungen, dass man bei seinen Entwürfen ein Risiko eingehen muss, und ihre Ausdauer bei der Entwicklung von Projekten und deren Verteidigung.

Welche anderen Einflüsse waren während Ihres Studiums wichtig?

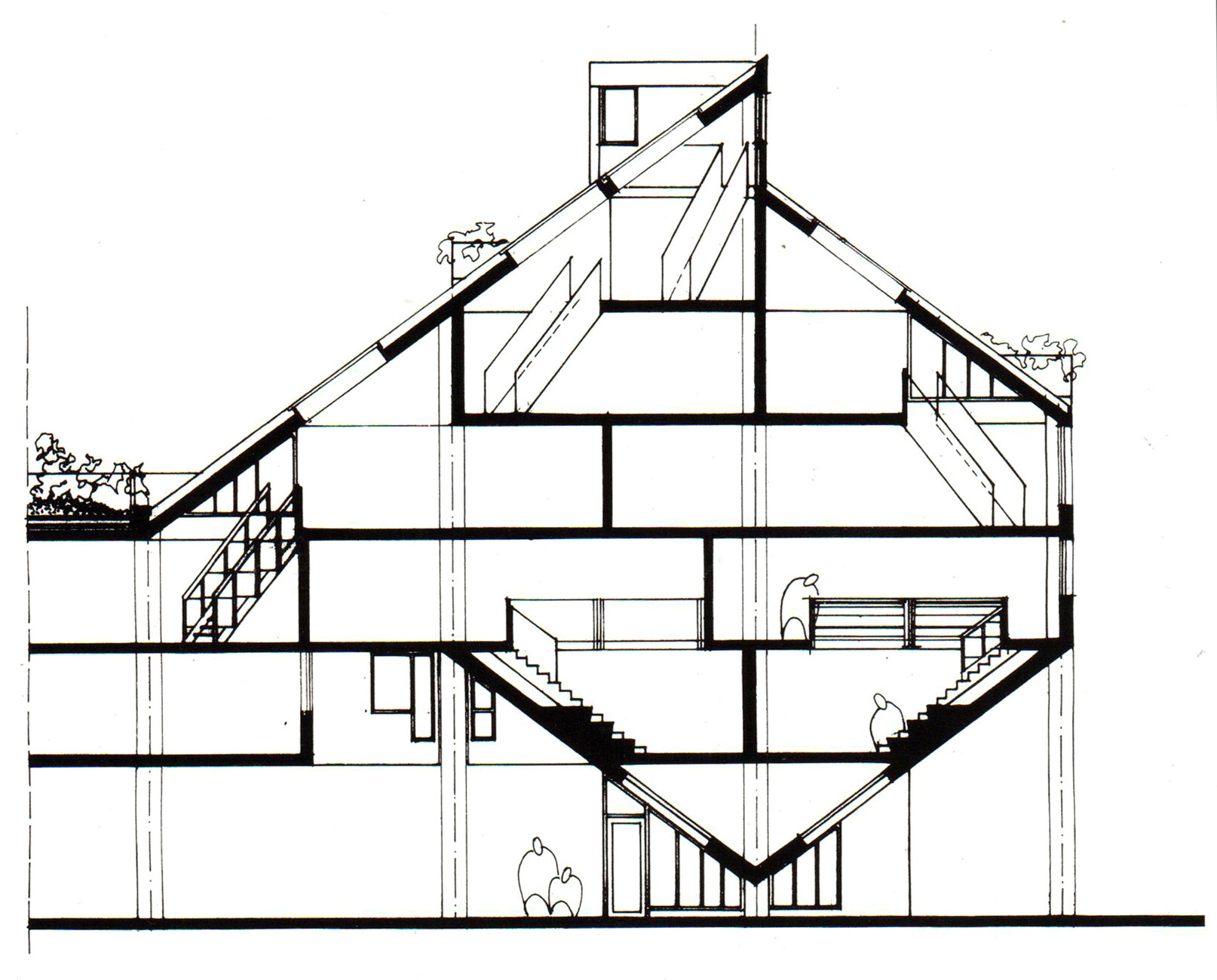

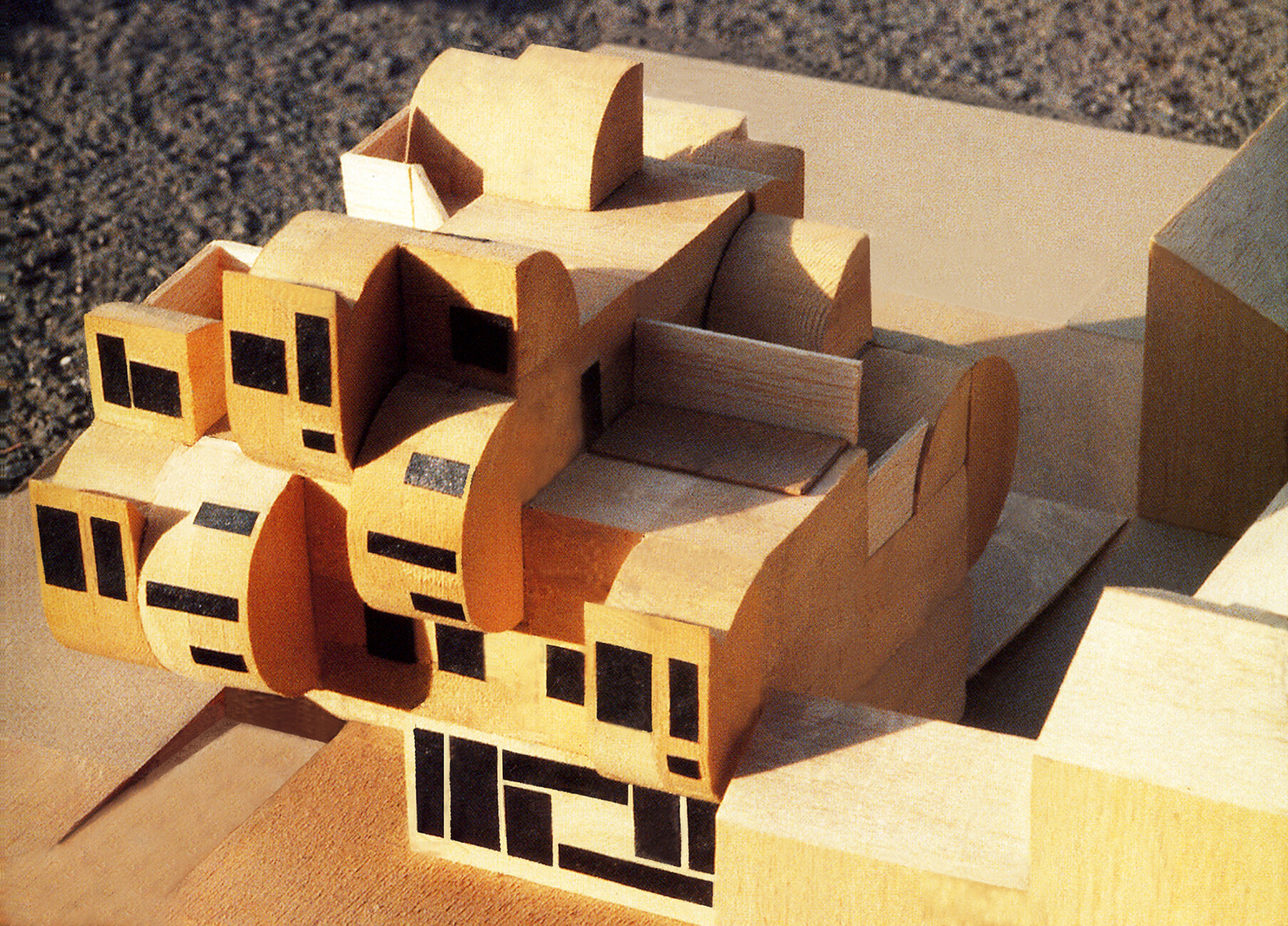

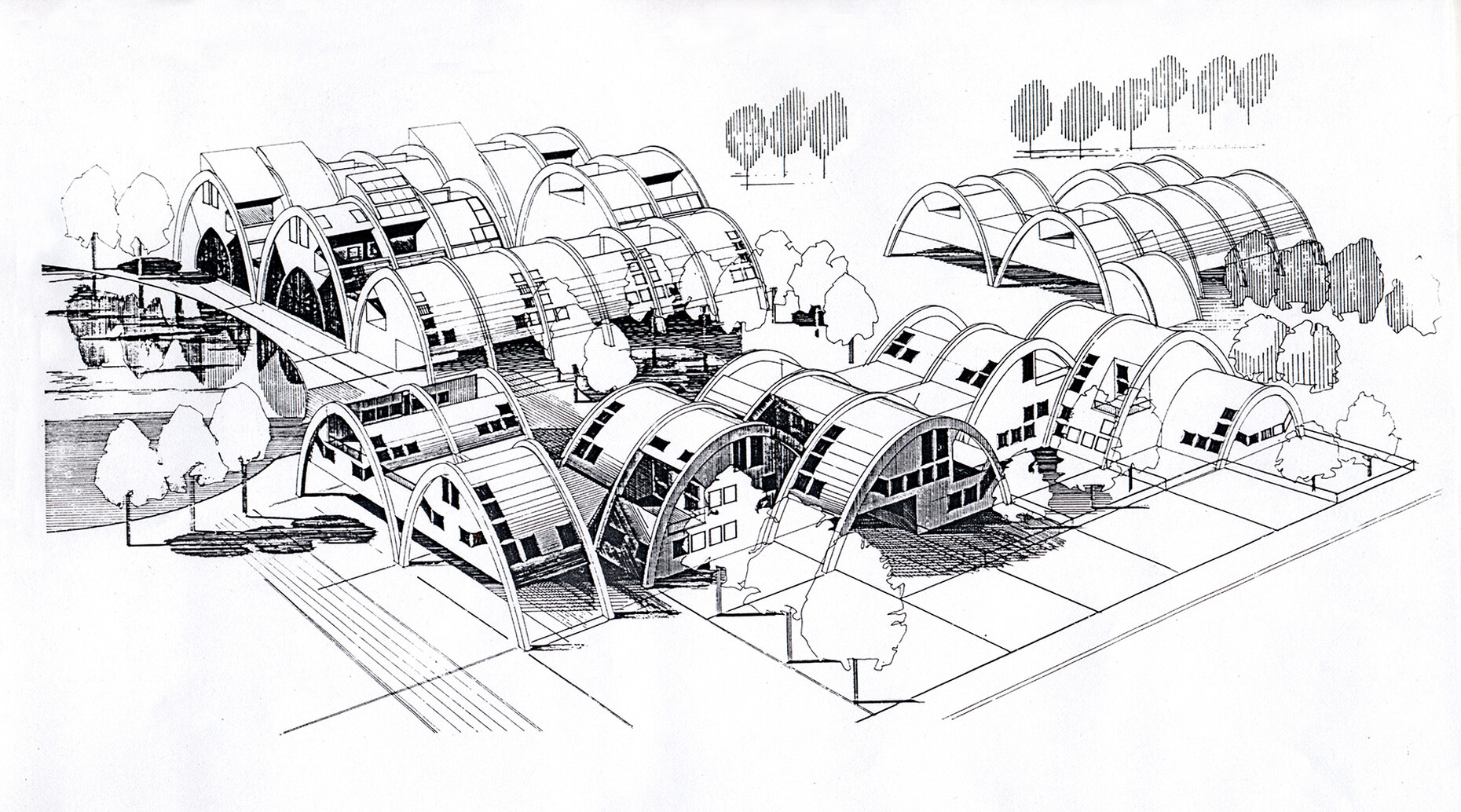

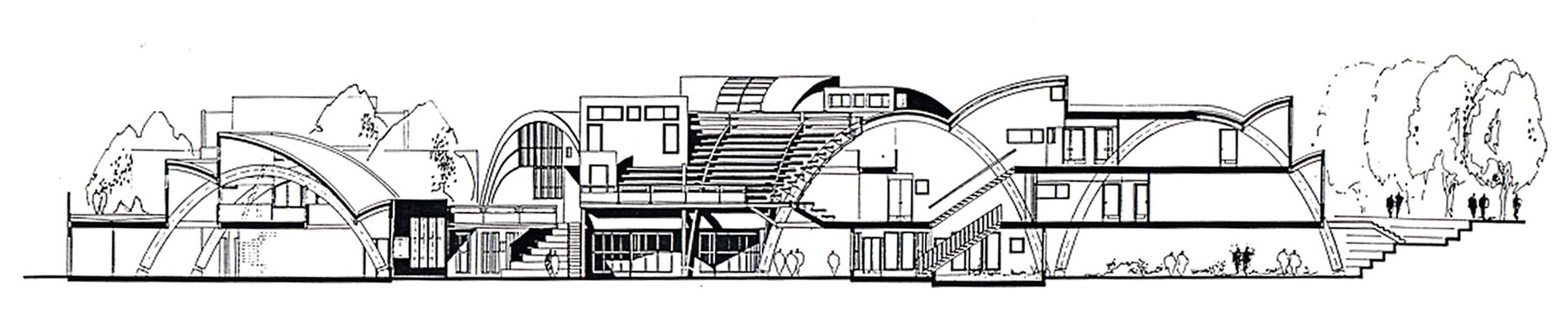

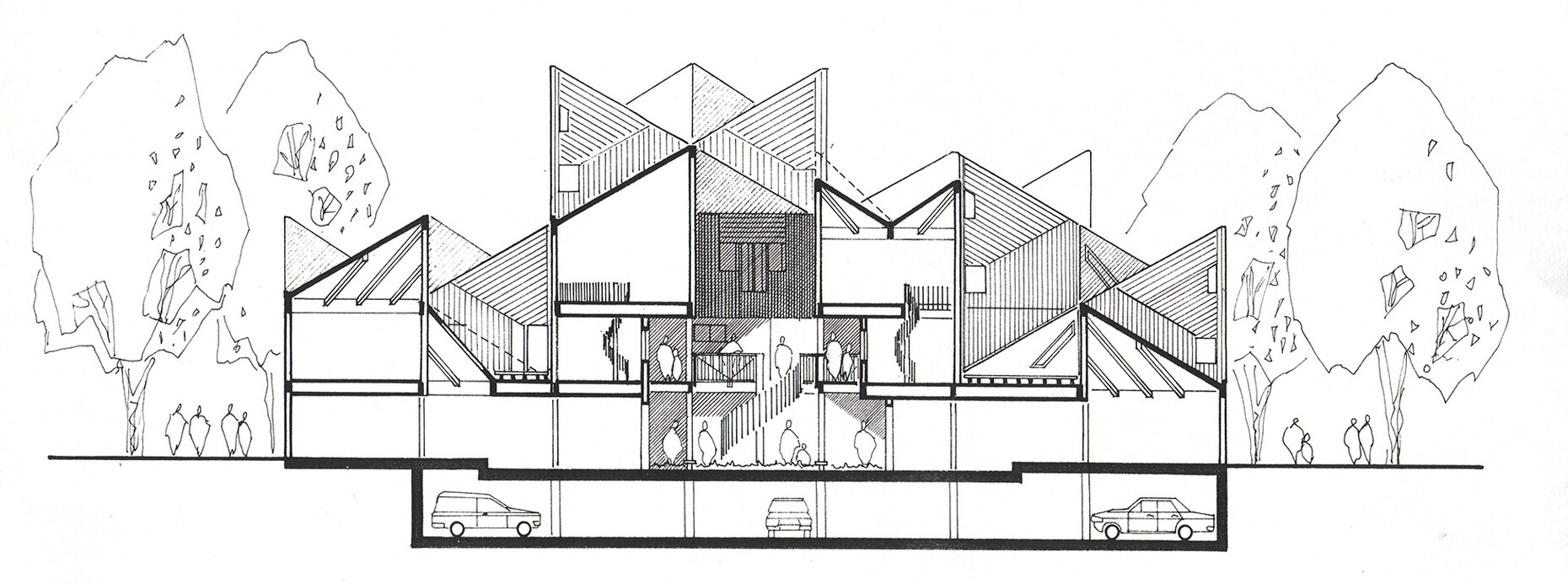

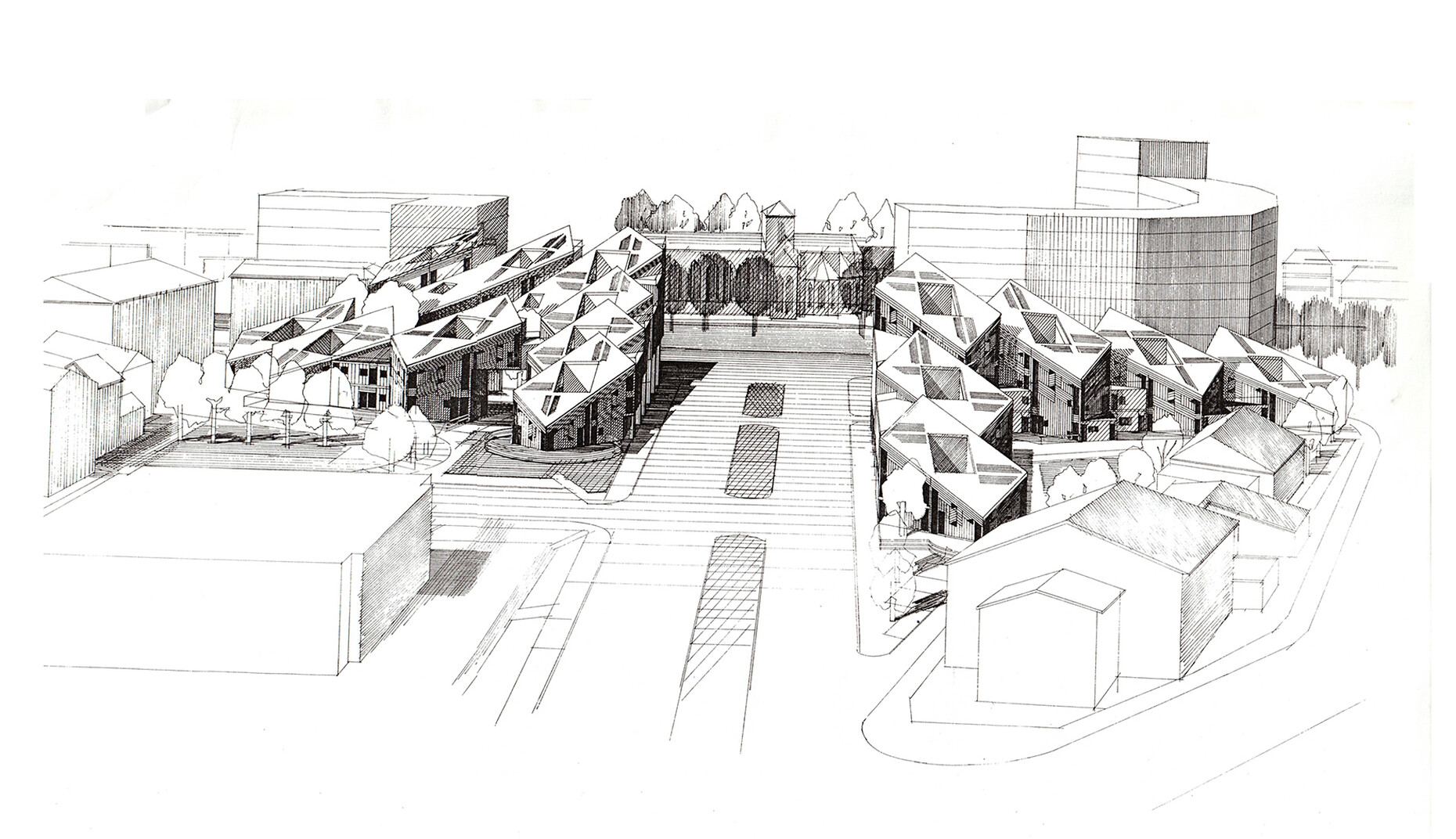

Iwona Buczkowska: Gleich nach meiner Ankunft in Paris besuchte meine Klasse eine Baustelle in Ivry. Es stellte sich heraus, dass es sich um Les Étoiles d'Ivry handelte, ein von Jean Renaudie entworfenes Sozialwohnungsprojekt. Das war ein Schock für mich. Ich war sehr beeindruckt von der Freiheit des architektonischen Vokabulars, von der Ausdruckskraft der Gebäude, die sich jeder Orthogonalität entzogen, an die ich damals noch glaubte, zumindest im Wohnungsbau. So begann ich, die Freiheit des architektonischen Ausdrucks in den horizontalen Ebenen der gezackten Geometrien von Renaudie und Gailhoustet zu entdecken. Außerdem entdeckte ich die Freiheit des Ausdrucks in den vertikalen, schrägen Ebenen von Claude Parent und die Bedeutung der tragenden Systeme in den Spaceframes von Yona Friedman und in den Tensegrity-Strukturen von David Emmerich. Es schien, als gäbe es unendlich viele Möglichkeiten. Ich versuchte, durch die Verwendung von schrägen konstruktiven Rahmen oder Stützbögen in Verbindung mit freien Grundrissen meinen eigenen Weg zu finden.

Unmittelbar nach Ihrem Abschluss 1978 begannen Sie mit Ihrem eigenen Projekt, einem sozialen Wohnungsbauprojekt in Le Blanc-Mesnil, ebenfalls ein Vorort von Paris. Wie kam es dazu?

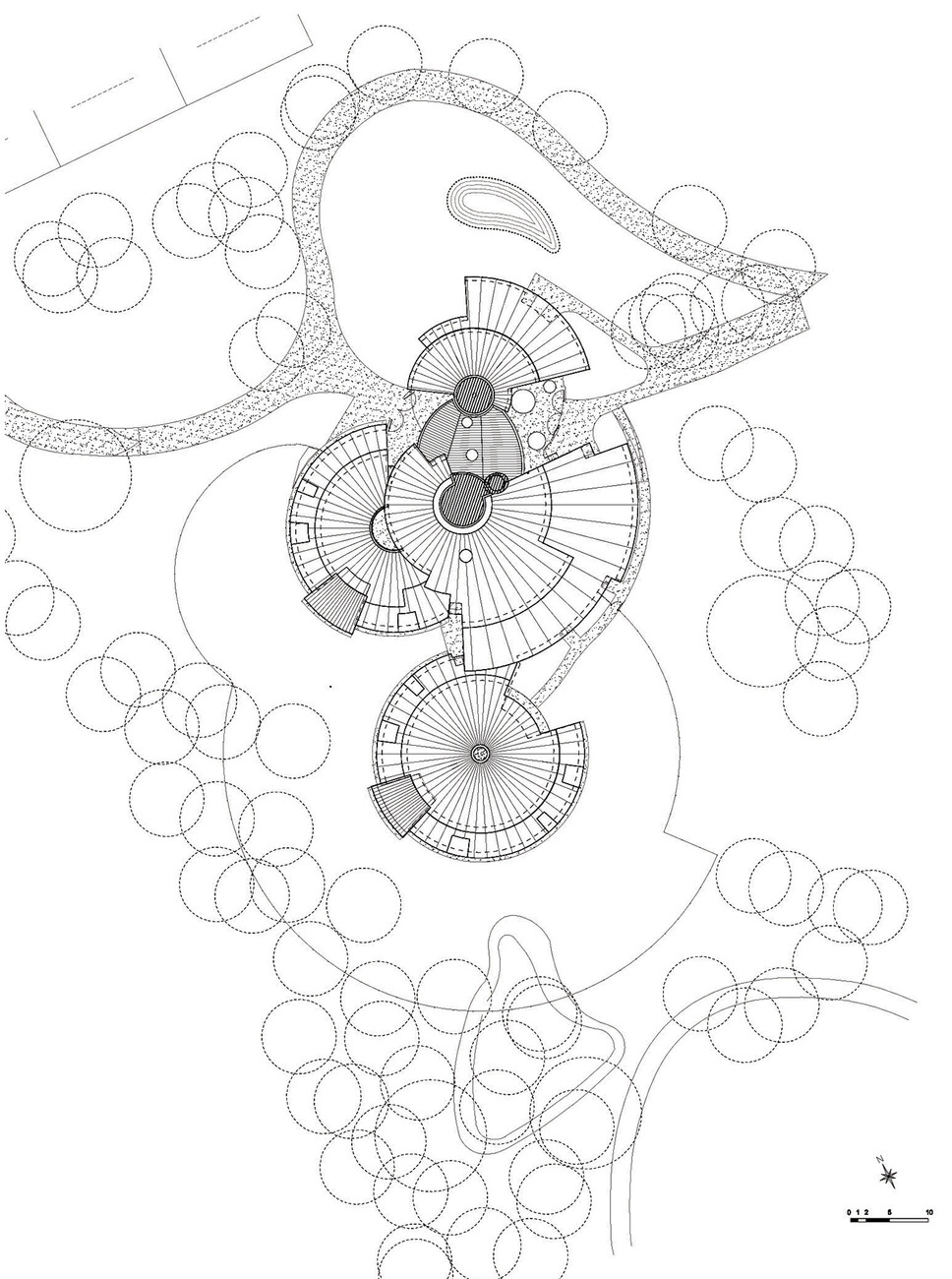

Iwona Buczkowska: Ich hatte großes Glück. Mein Abschlussprojekt war ein Wohnkomplex gegenüber der Basilika von Saint-Denis. Ich habe mich von den gotischen Bögen und Strebepfeilern der Basilika inspirieren lassen und meinen Entwurf um einige vertikale, konzentrische Bögen mit Wohnungen und Büros in den oberen Stockwerken und verschlungenen Fußgängerpassagen im Erdgeschoss aufgebaut. Zur abschließenden Bewertung lud Gailhoustet den stellvertretenden Direktor des sozialen Wohnungsbauunternehmens der Region, Jean-Pierre Lefebvre, ein. Er bot mir ein kleines Projekt an, bei dem ich 20 Wohneinheiten auf einem Gelände mit verlassenen Obstgärten neben den Bahngleisen in Le Blanc-Mesnil entwerfen sollte. Nach meinen ersten Entwürfen wuchs das Projekt auf eine Größe von 225 Wohneinheiten an.

Sie waren da noch sehr jung und unerfahren. Waren Sie nervös wegen des Auftrags?

Iwona Buczkowska: Ja und nein. Es geschah Schritt für Schritt. Ich nahm das Angebot an, 20 Wohneinheiten zu untersuchen. Und meine Sorgen waren nicht so groß wie mein Bewusstsein, dass dies eine noch nie dagewesene Situation war, die sich nicht wiederholen würde. Es war ein Abenteuer, völlig unvorhergesehen und außergewöhnlich, das mir das Leben bot.

Was ist mit den anderen beteiligten Parteien? Haben Sie ohne Weiteres eine junge Polin als Architektin für ein Projekt dieser Größenordnung akzeptiert?

Iwona Buczkowska: Manchmal war es schwierig. Ich erinnere mich, wie ich bei einem ersten Treffen mit allen Beteiligten am Tisch saß. Nach etwa 20 Minuten fragte ich, warum wir nicht mit der Sitzung begonnen hätten. Man sagte mir, man warte noch auf den Architekten.

Sie haben auch Holz als Hauptmaterial für den Wohnkomplex vorgeschlagen. War das damals nicht eine sehr ungewöhnliche Wahl?

Iwona Buczkowska: Es war außergewöhnlich, Sozialwohnungen aus Holz zu bauen. In Frankreich wurde Holz zu dieser Zeit nur mit Berghütten in Verbindung gebracht. Aber ich habe mich ganz bewusst für Holz entschieden, nach einer gründlichen Analyse des Standorts in Le Blanc-Mesnil, wo Holz ein gängiges Baumaterial war - es war nur sorgfältig auf den Dachböden versteckt. Außerdem erforderte die Größe meiner Gebäude eindeutig leichtere, feinere Strukturen, als sie Beton bieten konnte. Ein Betonpfosten für meine Struktur wäre 30 mal 30 Zentimeter groß gewesen, statt 14 mal 14 Zentimeter für die gleiche Struktur in Holz. Ich war zutiefst davon überzeugt, dass wir andere Materialien als die aus Gewohnheit verwendeten erforschen müssen. Natürlich besteht das Risiko, Fehler zu machen. Aber Holz mit seiner Vielfalt an möglichen Bearbeitungen und der Wärme des Materials war die perfekte Wahl für die Ziele dieses Projekts.

Wie haben Sie die anderen von Holz überzeugt?

Iwona Buczkowska: Um die Stadt zu überzeugen, mussten wir zeigen, dass zeitgemäße Wohnungen tatsächlich problemlos auf städtischen und industriellen Flächen gebaut werden können. Für die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, war Holz das Symbol für Flüchtlingsstädte, Slums und andere ärmliche, provisorische Strukturen. Wir organisierten einen Besuch eines kleinen Holzhausprojekts von Jaap Bakema, das gerade außerhalb von Rotterdam fertiggestellt worden war. Dann gab es eine Abstimmung im Stadtrat: Die älteren MandatsträgerInnen stimmten dagegen, die jungen Leute für die Idee. Der Bürgermeister war der Ansicht, dass er für die jüngere Generation baute, und so wurde das Holz akzeptiert. Es musste noch ein Prototyp von fünf Wohneinheiten gebaut und ein "Tag der offenen Tür" organisiert werden, damit die EinwohnerInnen die Innenräume besichtigen und akzeptieren konnten.

Schließlich dauerte es bis 1996 - also fast 20 Jahre - bis das Projekt in Le Blanc-Mesnil fertiggestellt wurde. Noch während der Bauarbeiten haben Sie einen Wettbewerb für ein weiteres Sozialwohnungsprojekt mit 96 Wohneinheiten in Ivry-sur-Seine gewonnen.

Iwona Buczkowska: Ja. Es war eine Zeit, in der in Frankreich, vor allem in der Umgebung von Paris, sehr viele innovative Projekte im sozialen Wohnungsbau durchgeführt wurden. Ich hatte das Glück, diesen Wettbewerb zu gewinnen, denn so konnte ich meine Rechnungen bezahlen, während ich 15 Jahre lang an Le Blanc-Mesnil arbeitete.

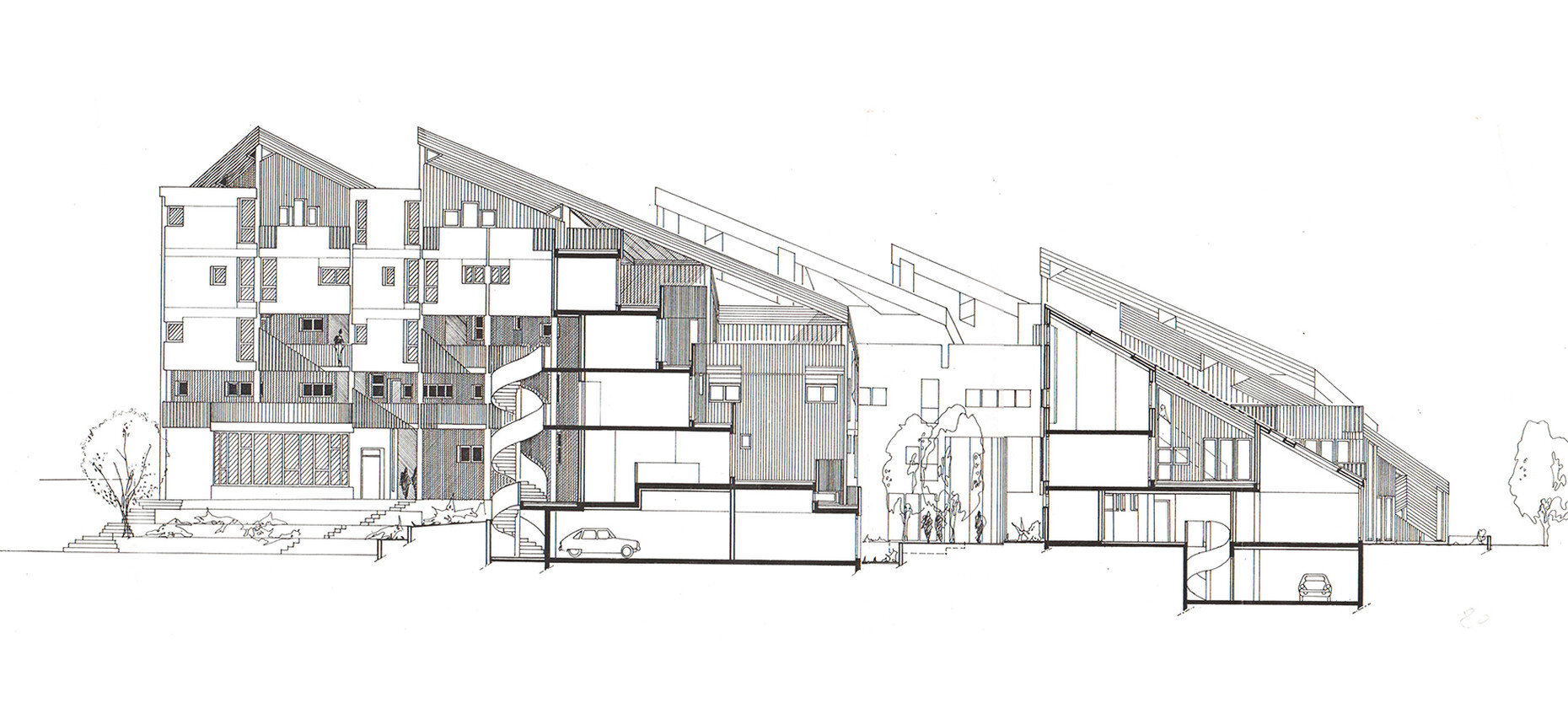

Dieses Projekt, die Cité Les Longs Sillons, wurde 1986 fertiggestellt. Es war also Ihr erstes abgeschlossenes Projekt, und Sie sind in eine der Wohnungen eingezogen. Wohnen Sie immer noch dort?

Iwona Buczkowska: Ja.

Betrachtet man Ihr gesamtes Portfolio, so fällt Les Longs Sillons auch als eines der wenigen Projekte auf, bei denen Beton als Hauptmaterial verwendet wurde. Warum haben Sie sich für Beton entschieden?

Iwona Buczkowska: Aus der Not heraus. In den 1980er Jahren verlangten die Brandschutzvorschriften, dass das Gebäude wegen seiner Höhe aus Beton gebaut werden musste. Heute hätten wir es mit Holz bauen können, indem wir CLT-Platten verwenden. Ursprünglich hatten wir vorgeschlagen, die Böden und Stützen aus Beton zu bauen, während die Fassaden und Dächer aus Holz gewesen wären. Aber der Bauherr hat diese Idee abgelehnt. Ich war noch sehr jung. Vielleicht war ich nicht hartnäckig genug.

Wenn ich mir die vielen Projekte des sozialen Wohnungsbaus in Ihrem Portfolio anschaue, würde mich interessieren, was Sie als gemeinsame Merkmale sehen. Es scheint mir, dass Sie immer wieder Elemente wie Bögen und stumpfe Winkel verwenden, und Ihre bevorzugten Materialien sind offensichtlich Holz und Sichtbeton. Was sind Ihre Hauptinteressen in Ihrer Architektur, was versuchen Sie zu erreichen?

Iwona Buczkowska: Alle meine Projekte geben die Orthogonalität, die Parallelität von Decke und Boden, auf. Begrenzt durch schräge Schnitte und Bögen, zielen meine Projekte auf Geselligkeit und Austausch, auf Licht aus allen Richtungen - auch von oben. Zu meinem Werkzeugkasten gehören große Ausschnitte oder Panoramavolumina, Bereiche mit mehreren Fassaden und Perspektiven, offene Räume und Grundrisse.

Die von mir entworfenen Stadtviertel sind immer Fußgängerzonen, reichlich bepflanzt und bieten zahlreiche Perspektiven, Durchgänge, Plätze und Piazzas, Gärten und Terrassen. Holz ist oft präsent. Bei den Kollektivwohnungen geht es darum, Wohnungen anzubieten, die die Vorteile des kollektiven Wohnens mit denen von Einzelhäusern verbinden. Bei Büroräumen geht es darum, die Verkehrsflächen als große, offene und gut belichtete Treffpunkte zu gestalten. Bei Gebäuden für Kinder geht es darum, die Räume an deren Größe anzupassen. Bei Schulen geht es darum, Räume zu entwerfen, die durch ihre Gestaltung neue pädagogische Ansätze ermöglichen, die Jugendlichen zur Selbstständigkeit, zum Austausch und zur Reflexion anregen und das Lernen über Demokratie erleichtern.

Für mich geht es bei der Architektur nicht um Moden, nicht um Frisuren. Es geht um ein tiefes Nachdenken über die Räume, an die wir glauben, und über ein Lebensumfeld, das wir schaffen wollen, in dem der Mensch im Mittelpunkt des Interesses steht. In meiner Architektur geht es darum, diese Orte zu modellieren, sie über Fassaden mit mehreren Richtungen nach außen zu öffnen und ihre Volumen so vielfältig wie möglich zu gestalten, um Teilräume zu bestimmen. Ziel ist es, immer den größtmöglichen Raum für die zukünftigen NutzerInnen zu schaffen. Meine Projekte entziehen sich der Wiederholung und der Standardisierung, ihre räumlichen und ästhetischen Ausdrücke sind immer anders, weil der Kontext jedes unserer Projekte nie derselbe ist. Beides sind die Quellen meiner Inspiration. Räume, die atmen, die visuell Entfernungen überwinden, die vielleicht unsere Gewohnheiten erschüttern, Räume, die uns inspirieren und versuchen, unsere Städte freundlicher und menschlicher zu machen. Bruno Zevi zufolge ist Architektur nicht nur eine Kunst, sondern vor allem der Rahmen, die Bühne, auf der sich unser Leben abspielt. Ich möchte eine Architektur schaffen, in der man sich nie langweilt.

Sie beschäftigen sich nun schon seit fast 50 Jahren mit dem sozialen Wohnungsbau. Was ist Ihre Meinung zum aktuellen sozialen Wohnungsbau in Frankreich oder Europa? Was hat sich im Laufe der Jahre verändert?

Iwona Buczkowska: Nach dem Mai 1968 träumten wir alle davon, anders zu leben. In Frankreich gab es BauherrInnen PolitikerInnen, StadtplanerInnen und ArchitektInnen, die alle eine andere Vision des kollektiven Wohnens entwickeln wollten, losgelöst von der produktivistischen Logik der Bauträger. Es war eine Herausforderung für das oft bedrückende Bild des sozialen Wohnungsbaus, das so viele städtische Missstände hervorgebracht hat. Es war eine sehr interessante Zeit, in der es viele Strömungen, Debatten und Interaktionen gab. Diese Zeit endete in den 2000er Jahren. Seitdem habe ich keine Sozialwohnungen mehr gebaut. Alle meine Projekte, mit Ausnahme von Blanc Mesnil, waren Wettbewerbe, die ich gewonnen habe. Aber nach 2000 konzentrierten sich die Auswahlkriterien nicht mehr auf die architektonische Qualität der Vorschläge. Die Projektbudgets werden immer mehr eingeschränkt und die Forschung befasst sich hauptsächlich nur noch mit thermischen Problemen.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Iwona Buczkowska: Erst kürzlich habe ich das Atelier Gold in Beaumont fertiggestellt. Ich verbringe viel Zeit damit, meine Projekte zu verteidigen, nicht nur die, die vom Abriss bedroht sind, wie Le Blanc-Mesnil und das Collège Pièrre Semard in Bobigny, zwei meiner wichtigsten Projekte, wie ich finde. Beide befinden sich aufgrund mangelnder Instandhaltung in einem schlechten Zustand, können aber leicht renoviert werden. Aber auch andere Projekte von mir werden derzeit in einem schlechten Zustand renoviert, der meiner Arbeit nicht gerecht wird. Die Toit Rouges, die "Roten Dächer", ein Projekt mit 81 Sozialwohnungen in Saint Dizier, mussten renoviert werden, und die örtlichen Behörden schlugen vor, die doppelt hohen Räume zu entfernen und stattdessen horizontale Kästen aus Gipskarton einzubauen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen so sehr in ihren Vorstellungen vom sozialen Wohnungsbau verhaftet sind, dass sie nicht mehr über den Tellerrand schauen können.