REVIEW – ARCHITEKTURBIENNALE 2025

Labor für Ideen

Der zentrale Hauptpavillon in den Giardini versteckt sich dieses Jahr hinter einem Baugerüst. Seine weitläufigen Räume bleiben während der 19. Internationalen Ausstellung La Biennale di Venezia geschlossen. Auch im Arsenale, dem zweiten großen Areal der internationalen Zweijahresschau, sind gleich mehrere Bereiche in "restauro". Architektur will instandgesetzt und renoviert werden, womit wir gleich beim Thema sind. Carlo Ratti, Kurator und Architekt aus Turin, hat die Architekturausstellung in der Lagunenstadt als ein Labor für Ideen, Methoden und Lösungen konzipiert, die den CO2-Fußabdruck verringen – und der beste Weg dorthin ist die Renovierung und Wiederverwendung vorhandener Strukturen. Vor dem französischen Pavillon hat auch das Duo des Pariser Büros Jakob+MacFarlane ein Baugerüst aufgestellt und aus der Not eine Tugend gemacht. Der Pavillon selbst steht nicht zur Verfügung, weil auch er derzeit saniert wird. Doch das Baugerüst als Ausstellungsdisplay bietet gute Möglichkeiten – modular, temporär und vielfach wiederverwendbar.

Kreislaufbedacht zeigt sich auch der dänische Pavillon nach dem Konzept von Søren Pihlmann, für viele ein Favorit zum Goldenen Löwen, den er dann aber doch nicht bekam. Der Kopenhagener Architekt stellt die demontierten Materialien der aktuellen Sanierung des Gebäudes aus den 1950er-Jahren aus. Lauter wertvoller Müll! Die BesucherInnen des Pavillons gehen durch die sorgfältig aufgeräumte Schau-Baustelle, in der demontierte Bodenplatten, Schlick und Kalkstein, Fensterprofile und anderen vorhandene Materialien zu sehen sind, die im Sanierungsprozess rückgebaut wurden – bedacht sortenrein getrennt und sorgfältig geordnet. All das wird für die kreislaufgerechten Renovierung des Pavillons mit Forschungsunterstützung gleich mehrerer Universitäten genau analysiert und war bislang noch nie auf der Architekturbiennale zu sehen. Der Perspektivenwechsel gehört zum Programm, denn anstatt auf glitzernde Neubauten richtet sich der Blick auf vorhandene Ressourcen, und Gebäude zählen mit dazu. Urban Mining ist im Zeitalter des Anthropozäns.

Wie Utopia zur Realität wird

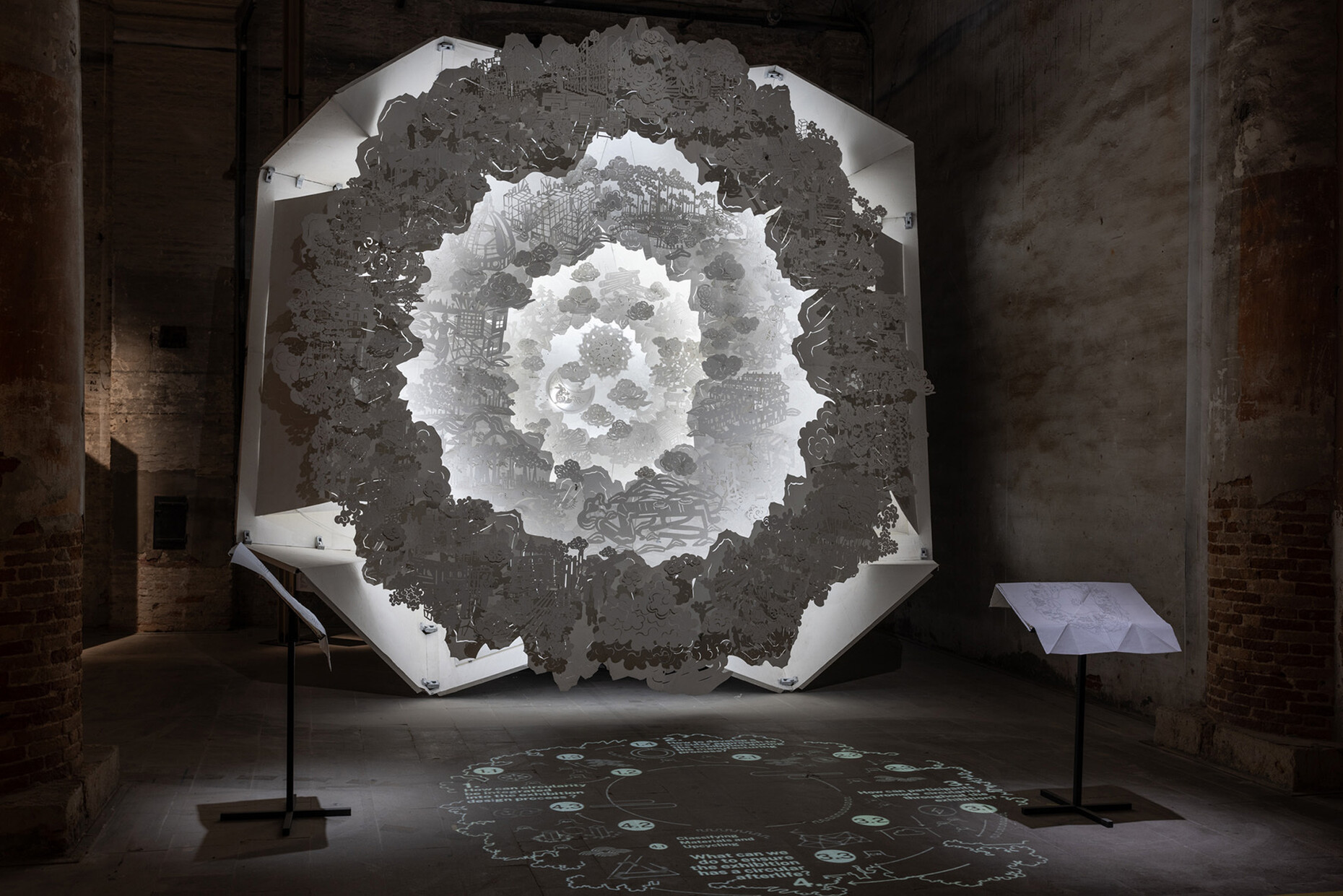

Insgesamt 66 Länderpavillons zählt die diesjährigen Biennale, teils sind sie über die Lagunenstadt verteilt. Dazu kommt die Hauptausstellung mit 750 ProtagonistInnen aus der Architektur und Klimaforschung, der Philosophie und vielen anderen Bereichen – so viele wie noch nie zuvor. Ihre Exponate tummeln sich dicht gedrängt im Arsenale, dessen Corderie, so der Name für die großen Hallen der historischen Seilerei der Serenissima, sich in eine vollgepackte Ideenschau für Experimente und Ideen verwandelt. Überall flirren Bildschirme, zappeln Roboter und sind 3D-Drucker am Werk – neben Modellen und Soundinstallationen, komplexen Schautafeln und Fotos. In den Abschnitten "Natural, Artificial, Collective" zeigt die Schau verschiedene Formen der Intelligenz – von natürlichen Ökosystemen bis zu technoiden Stadtvisionen und gelungenen gemeinschaftlichen Bauprojekten wie dem Community Land Trust in Turin, der sich mit der Stiftung Porta Palazzo dafür einsetzt, Wohnraum dem spekulativen Immobilienmarkt zu entziehen. Die knapp gehaltenen Erklärungstexte sind nicht immer gut lesbar, was besonders bei komplexen Forschungsprojekten recht kompliziert wird. Die Fülle an ausgestellten Exponaten ist kaum überschaubar, auch an den Wänden drängen sich viele Schautafeln. Wer also zur Biennale kommt, braucht viel Zeit, um sich auf all das einzulassen und die Projekte zu studieren – und Mut zur Lücke. Manches ist noch weit von der Realisierung und bei manchen AI-generierten Visionen ist das vielleicht auch gut so.

Biomaterialien

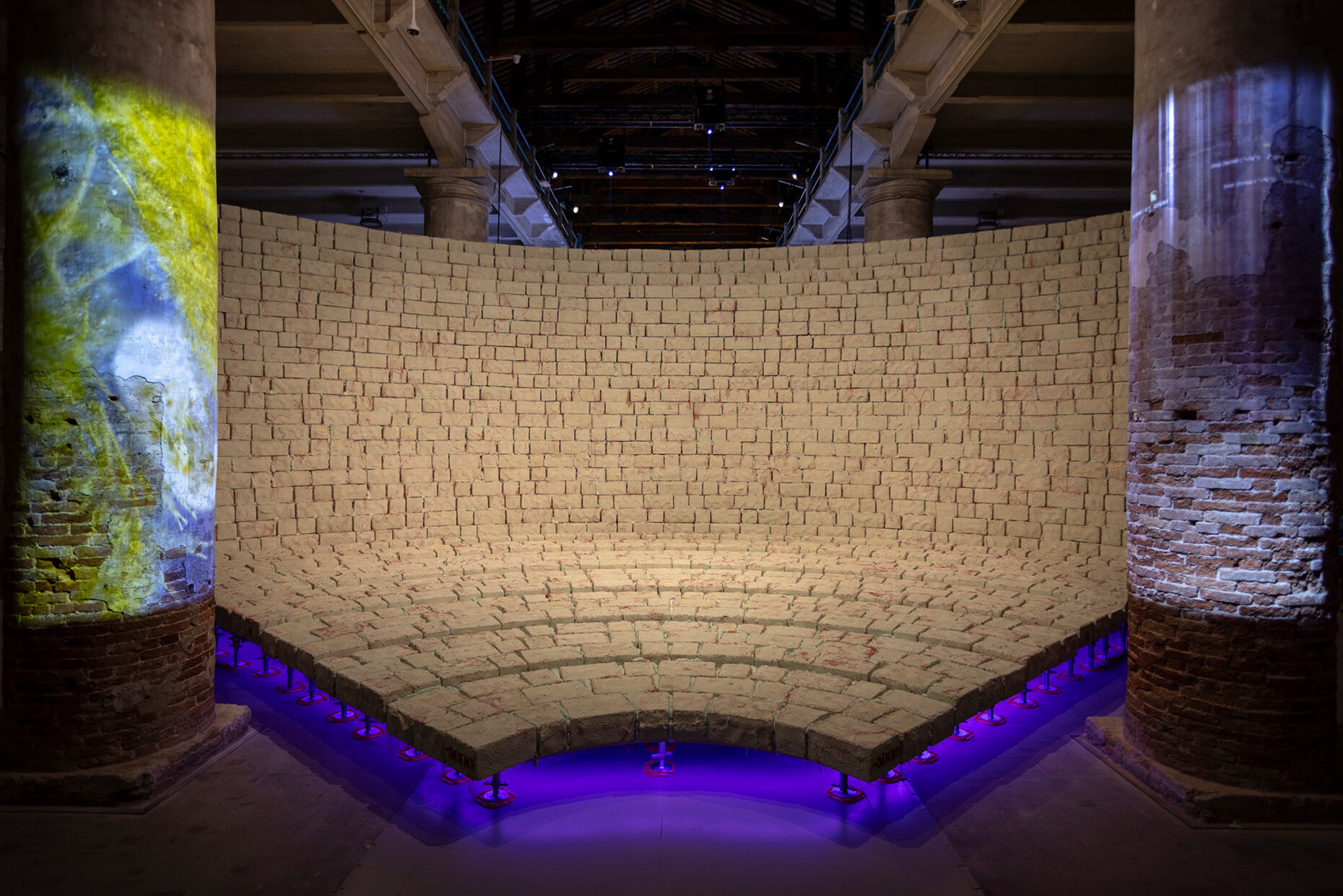

Am spannendsten bleibt die "Natural"-Abteilung mit einer Reihe von Mock Ups und Ansätzen zu nachwachsenden, ressourcenschonenden Naturmaterialien. Wer jetzt an Holz und Lehm denkt, wird staunen, was die Forschung ansonsten noch zu bieten hat. Algen, Pilze und Bakterien sind da zu sehen, die ihren Weg bald in die industrielle Bauwirtschaft finden werden. Biomaterialien sind derzeit Zaubermittel und Zukunftshoffnung zugleich, mal ein Ergebnis der Forschung und dann wieder überraschend bodenständig. Was bei der schönen großen Installation der Elefant Chapel aussieht wie Ziegel, ist mit deutlich weniger Energie auf natürlichem Weg hergestellt. Die Steine des 1:1 Modells von Booserm Premthada, Gründer des Bangkok Project Studio, sind aus Elefantenmist – das Projekt wurde mit einer wohlverdienten Special Mention ausgezeichnet. Den goldenen Löwen der Hauptausstellung vergab die internationale Jury, in der neben dem Schweizer Kurator und Kunsthistoriker Hans Ulrich Obrist außerdem Paola Antonelli vom Museum of Modern Art New York und die südafrikanische Architektin Mpho Matsipa, Professorin an der Bartlett School of Architecture in London ist, an das Canal Cafe von Diller Scofidio + Renfro mit Natural Systems Utilities, Sodai, Aaron Betsky und Davide Oldani. "Eine Demonstration, wie die Stadt Venedig zum Labor für die Idee neuer Lebenswege auf dem Wasser werden kann", heißt es in der Begründung. Die vier großen, durchsichtigen Wasserzylinder der Open-Air-Installation am Hafenbeckens des Arsenale sind von weitem sichtbar. In ihnen wird das Wasser aus der Lagune gefiltert und dann auch gleich zum Café verarbeitet, den BesucherInnen genießen können. Eine Bar als Laboratorium für die Zukunft der Lagunenstadt.

Ironie und Zeigefinger

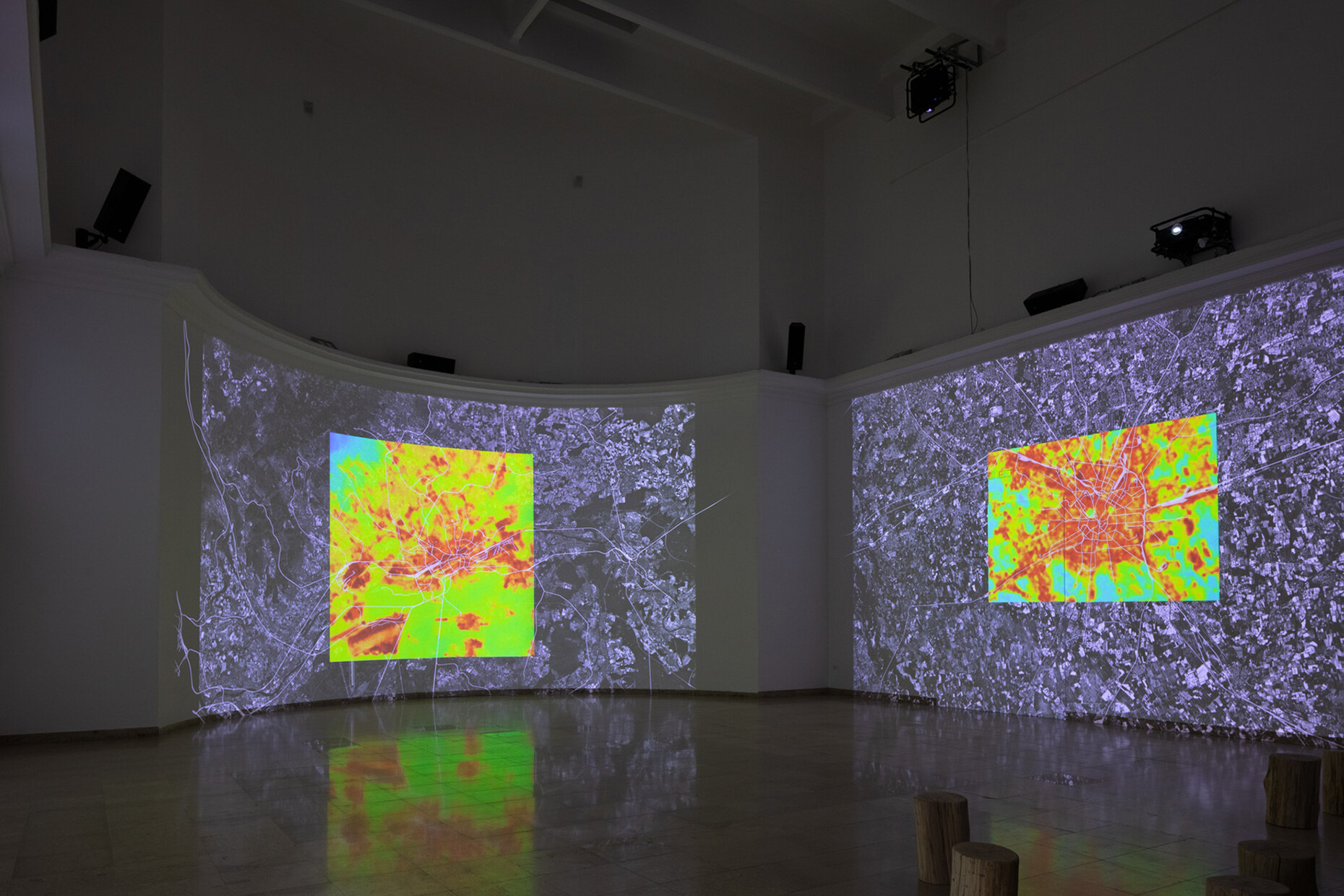

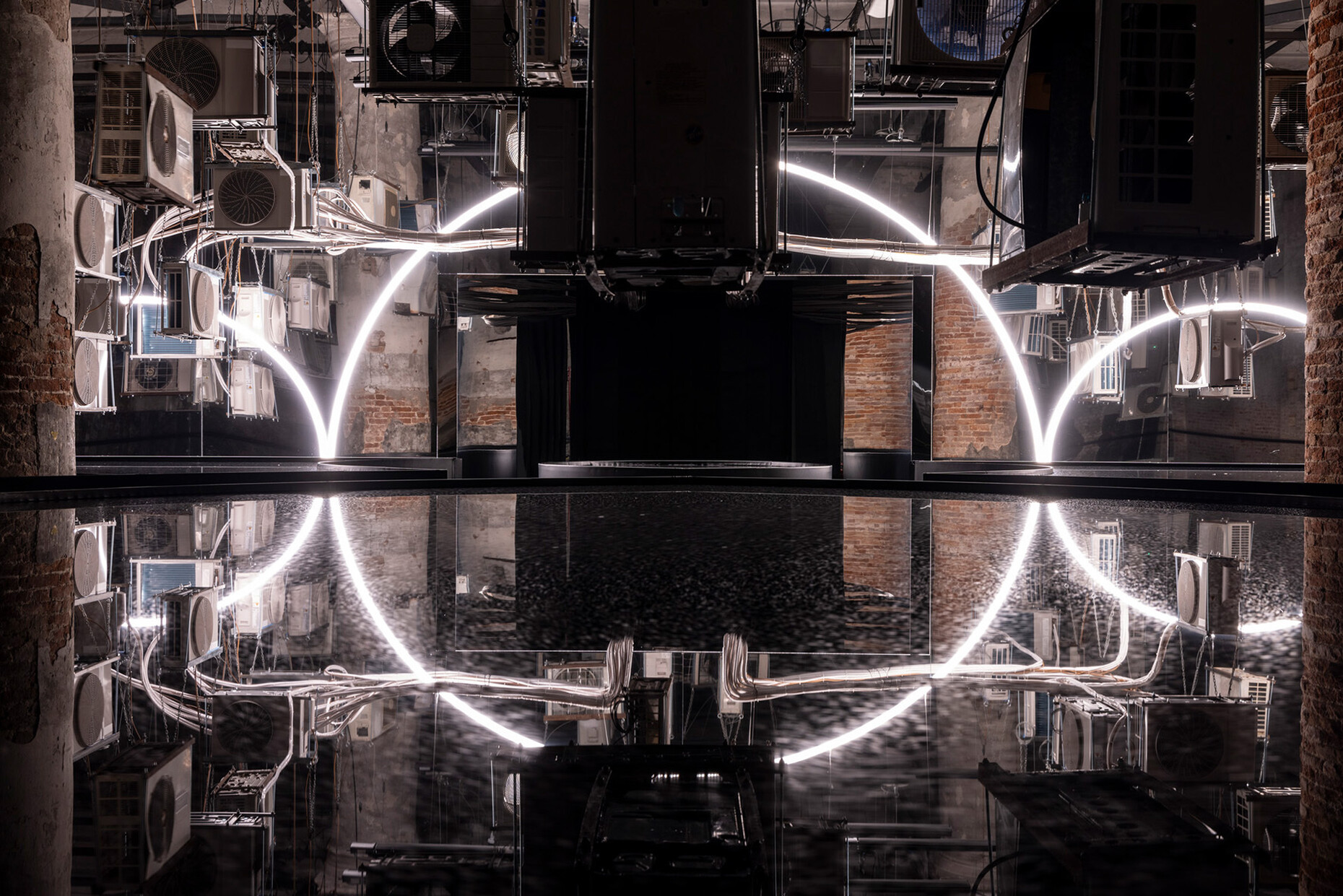

Nachdenkliche und kritische Stimmen, Witz und Ironie, Utopie und Realität verdichten sich auf der Biennale zu einem abwechslungsreichen Mix mit einigen Überraschungen, der Klimawandel als Leitthema bleibt allgegenwärtig. Im Garten des Centro Culturale Don Orione Artigianelli zeigt der Bulgarische Pavillon eine solarbetriebene Schneemaschine, die weiße Flocken in die Luft wirbelt – je nach aktuellem Sonnenstand und biologisch abbaubar. "Pseudonature" von Iassen Markov stellt den Klimawandel mit spielerischer Ironie auf den Kopf: Was wäre wenn Venedig im Winter mit Schnee und Eis zu rechnen hätte, der Canal Grande zum Eislaufen freigegeben wird? Im deutschen Pavillon in den Giardini, der vom KuratorInnenteam Nicola Borgmann, Elisabeth Endres, Gabriele G. Kiefer und Daniele Santucci bespielt wird, werden die Auswirkungen der Erderwärmung in überhitzten Städten thematisiert – nicht ohne pädagogischen Zeigefinger. "Stresstest" zeigt im Hauptraum eine Rundumprojektion mit Baustellenlärm, Betonmischern und Heat Maps. Das Video im Großformat bildet die Ursachen des Hitzestress in Städten ab und präsentiert dann wieder gelungene Lösungsansätze in verschiedenen europäischen urbanen Zentren. In den Seitenräumen wird die Hitze erlebbar – mit einem überhitzten Stress-Raum, der mit Solarenergie angefeuert wird – BesucherInnen entdecken so ihre eigenen Hitzewellen auf den großen Bildschirmen. Die Technik macht es möglich. Im De-Stress-Raum auf der anderen Seite sind Hainbuchen aufgestellt, die von einer besseren Zukunft künden sollen. Raumbedingt werfen die ausgestellten Bäume allerdings keinen Schatten, anders als die schönen großen Platanen vor dem Gebäude in den Giardini. Dass dringender Handlungsbedarf besteht, wir schon mittels der Projektion einer Kirchenglocke deutlich. Es ist kurz vor Zwölf – wir müssen unsere Städte vor der Hitze schützen, damit sie lebenswert bleiben.

Den Goldenen Löwen für den besten Pavillon vergab die Jury an das Königreich Bahrain, in dem ein konkreter, einfacher und modularer Vorschlag ausgestellt wurd, gegen die Hitze vorzugehen. Andrea Faraguna – er ist derzeit Professor für Architektur an der Akademie in Wien, zeigt beispielhaft an einem 1:1 Prototypen, wie die überhitzten Außenräume im Wüstenstaat Bahrain mit natürlichen Mitteln gekühlt werden können. Durch eine Erdsonde wird der abgehängte Raum mit gekühlter Luft versorgt, die unter der Deckenplattform aus einem einfachen Gitterrost zirkuliert. Die natürliche Kühlung nutzt den Kamineffekt, bei dem heiße Luft in Erdreich gezogen wird, wo sie natürlich abkühlt und dann nach oben weicht. Bei Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius, die im Bahrain keine Seltenheit sind, soll das modulare System, hinter dem eine komplexe Forschung steht, auf einfache Weise für Außenräume eingesetzt werden. Ein Lösungsansatz, der vielversprechend ist und bald schon mehrfach umgesetzt werden kann.

Architektur für die Menschen

Dass die 19. Biennale Architettura in Venedig viele Entdeckungen bereit hält, zeigt sich spätestens im Vatikanischen Pavillon, der eine Special Mention erhielt und zur Pressevorschau am Tag der erfolgreichen Papstwahl zu besichtigen war. Erstmals hat der Heilige Stuhl für seine Teilnahme auf der Biennale ein eigenes Gebäude. Er wird die Räume von Santa Maria Ausiliatrice in Castello in den nächsten Jahren nutzen und geöffnet lassen. Früher wurde der Gebäudekomplex – er geht auf das 12. Jahrhundert zurück – für PilgerInnen und später als Armenkrankenhaus genutzt. Seit Jahren steht er nunmehr leer und verfällt. Der Vatikan hat die Bauten nun von der Stadt angemietet und saniert sie unter der Leitung der mexikanischen Architektin Tatiana Bilbao in Zusammenarbeit mit dem katalonischen Büro Maio Architects. "Opera Aperta", so der Titel mit Bezug auf Umberto Eco, ist eine offene Baustelle, in der RestauratorInnen und HandwerkerInnen arbeiten, ihr Wissen weitergeben, und außerdem Konzerte des Konservatoriums und Workshops für NachbarInnen und BesucherInnen stattfinden. Ein sozialer Raum für die Menschen in Castello, der den Leerstand belebt. Statt künstlicher Intelligenz ist hier eine menschenfreundliche und humanistische Form der kollektiven "IntelliGens" am Werk. Auch die Transformation, die uns durch den Klimawandel bevorsteht, muss Menschen einbeziehen und soziale Wirkung zeigen. Nur dann kann sie gelingen. Papst Franziskus hat die Eröffnung nicht mehr erlebt, aber sie hätte ihm sicher gut gefallen.