Blickpunkt: Architektinnen – Amale Andraos

Amale Andraos hatte sich geschworen, niemals in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Farid Andraos war Architekt im Libanon und so waren ständige Gespräche über Architektur und Kunst, Wettbewerbe, Museums- und Baustellenbesuche konstanter Bestandteil von Amales Kindheit. Aber mit siebzehn, als Amale Andraos mit ihrer Familie inzwischen bis nach Montreal in Kanada weitergezogen war, bewarb sie sich an der renommierten McGill Universität und konnte sich nicht recht entscheiden, für was. Sie nahm Ökonomie, hielt es dann aber nur ein Jahr lang aus. Sie wechselte zur Architektur – und ab da, sagt sie, sei es immer klar gewesen. Es habe sich einfach angefühlt, als sei sie nach Hause gekommen.

Nach Hause kommen? Das ist ein interessanter Begriff für Andraos, denn sie ist Kosmopolitin: Geboren wird sie 1973 in Beirut. Aber als sie gerade drei Jahre alt ist, zieht die Familie nach al-Khobar in Saudi Arabien am Persischen Golf. In al-Khobar gründet der Vater eine Firma für Fertighäuser, die schon bald floriert. Andraos erinnert sich an eine gutbürgerliche, weltoffene und kulturinteressierte Kindheit in einem Haushalt, in dem immer mehrere Sprachen gesprochen werden. Museums-, und Baustellenbesuche gehören weiter zu ihrem Aufwachsen, ebenso wie Reisen nach Europa. Englisch bringt sie sich selbst bei durch intensives Studium der amerikanischen Sesamstraße im saudiarabischen Fernsehen.

"Meine Familie ist beinahe jedes siebte Jahr umgezogen", sagt sie. 1984 ging es nach Paris, wo sie zur Schule geht. Der letzte gemeinsame Umzug folgte 1990 nach Montreal, wo die Familie noch einmal neu anfängt, Wurzeln zu schlagen. "Montreal war für uns eine wundervolle, multikulturelle Stadt, die gesamte Kultur war sehr einladend und ist es noch", erinnert sich Andraos. Dann beginnt sie mit dem Studium und setzt das Weiterziehen der Eltern bald ohne diese fort. Andraos geht für den Master an die Harvard Graduate School of Design, wo sie als Studentin an Rem Koolhaas’ legendärem Forschungsstudio "Project on the City" teilnimmt. Die Erfahrung ist so gut, das sie nach Rotterdam zieht und dort einige Jahre in Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture (OMA) arbeitet. Sie beschreibt OMA als „unglaubliche Denkschule“, wo sie gelernt habe, "alle Projekte mit großer Entschlossenheit" zu verfolgen, und gleichzeitig eine große Offenheit im Denken zu bewahren. "Ich denke, dass die Breite des Denkens, mit der wir heute noch an alle Projekte herangehen, immer noch ein Einfluss auf uns ist".

Während Ihrer Zeit an der Harvard Graduate School of Design lernt sie auch ihren heutigen Ehemann Dan Wood kennen. Sie heiraten in Rotterdam, es ist der 1. September 2001. Sie erinnert sich, wie zehn Tage später alles, aber wirklich alles auf den Kopf gestellt wird. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September werden die meisten OMA-Projekte in den USA eingestellt. Andraos und Wood entschließen sich dennoch, nach Los Angeles zu gehen und 2002 nach New York City, wo Wood zusammen mit Joshua Ramus eine OMA-Niederlassung aufbaut. Schließlich gründen sie 2004 ihr eigenes Büros, Work Architecture Company, kurz: WORKac. Mit OMA und Koolhaas verbindet sie bis heute eine enge kollegiale Freundschaft.

Das eigene Büro gehen Andraos und Wood mit viel Energie an. Sie nehmen beinahe jeden Auftrag und versuchen, daraus etwas Besonderes zu machen. Sogar die Hundehütte, die sie pro bono für einen Wohltätigkeitsverein entwerfen, wird ein Spektakel: Mit eingebautem Laufband, Videobildschirmen und Geruchsmaschine für den "urbanen Hund". Bald folgen ein Showroom, ein Loftausbau und langsam wachsen die Aufgaben. Bald steht ihr Büro für eine Architektur, die expressive Formen und die neuesten Technologien und Materialien mit ökologischen und sozialen Ansprüchen vereint. Im Jahr 2008 wurden sie beauftragt, einen Pavillon für das "Young Architects Program" des Moma PS1 zu entwerfen, den sie in eine partizipative Stadtfarm verwandelten: Die Architektur besteht größtenteils aus kostengünstigen und recycelbaren Pappröhren, und Schulklassen der nahe gelegenen öffentlichen Schule P.S. 216 Arturo Toscanini werden im landschaftlichen Küchengarten unterrichtet. Daraus entstand das Konzept des "essbaren Schulhofs", das einst von der Köchin und Aktivistin Alice Waters in Berkeley ins Leben gerufen wurde. Sie brachten das Konzept nach New York City und setzten es in den folgenden Jahren an mehreren Schulen um: eine Gemeinschaftsküche als Klassenzimmer mit Gewächshaus und offenem Garten, in der die Schüler lernen, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen und zuzubereiten.

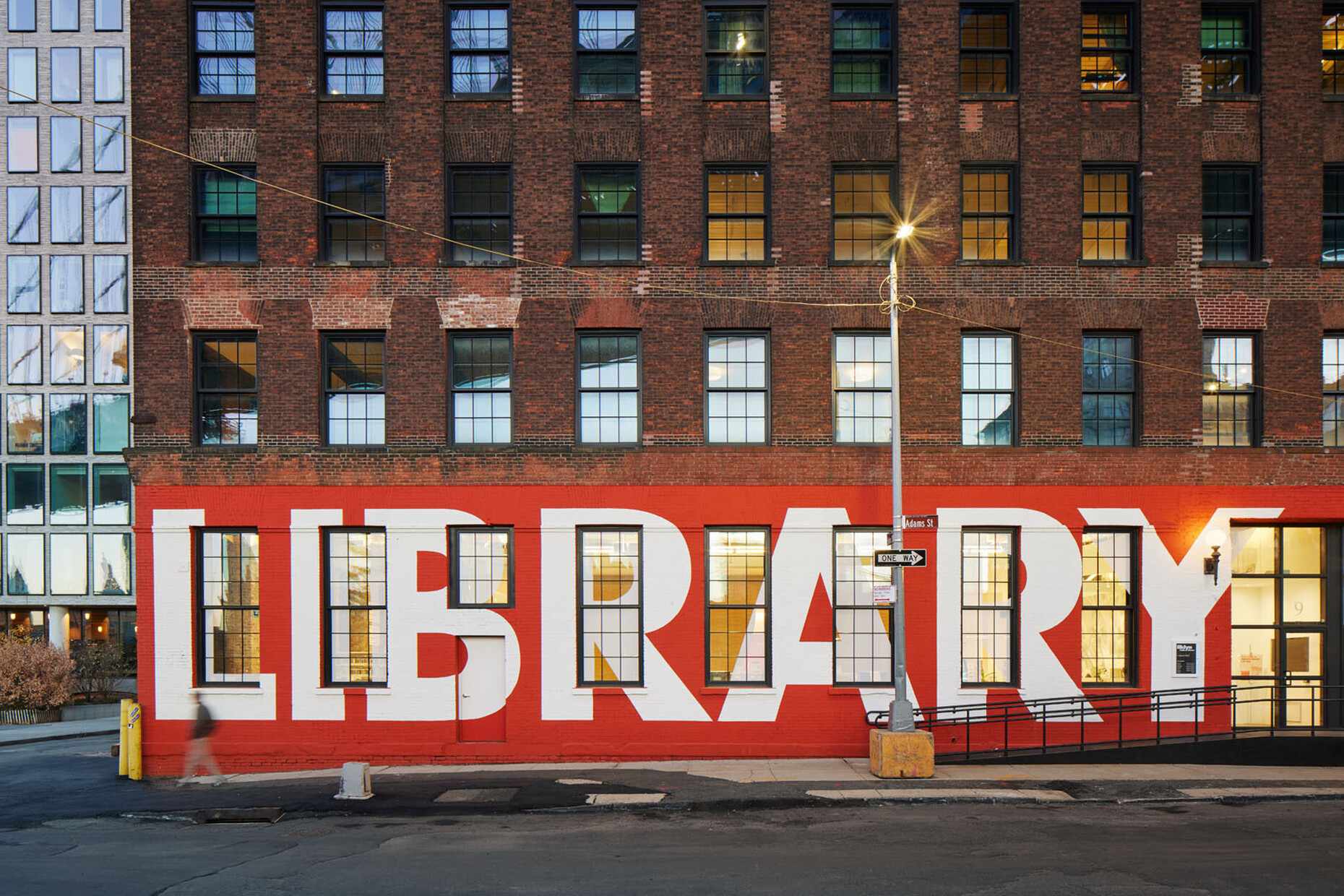

Parallel dazu unterrichten sie an verschiedenen Universitäten und beginnen, Museen, Bibliotheken und Kulturzentren zu entwerfen, wie das Blaffer Art Museum in Houston 2012, die Kew Gardens Hills Library in Queens, New York 2017 oder das Student Success Center der Rhode Island School of Design 2019. Aus Überzeugung arbeiten sie parallel fast durchgehend an kulturelle, bürgerliche und soziale Projekten wie den Edible Schoolyards, Stadtteilbibliotheken oder Gemeinde- wie Kulturzentren, oft mit kleinen Budgets und Umbauten von Bestehendem. Mittlerweile arbeiten WORKac in fast allen Bereichen und Größenordnungen, haben dabei aber die sozialen, kulturellen und ökologischen Ansprüche nie aufgegeben. Weiterhin zeichnet sich ihre Architektur oft durch den Einsatz leuchtender Farben und ungewöhnlicher Materialien aus, um Effekte wie in der Pop-Art zu erzielen. Sie nennen das eine "Architektur des polemischen Optimismus".

Ob sie glaubt, dass etwas von ihren libanesischen Wurzeln noch in ihrer Architektur zu finden ist? Nein, sagt Andraos, eher nicht. Es sei denn, sie entwerfen für den arabischen Raum, was sie in den letzten Jahren häufiger tun. Sie hätten einige Energie aufgewandt, sagt Andraos, mehr Projekte im Mittleren Osten zu bekommen. "Es ist immer noch ein Kontext, den ich verstehe und dem ich mich verbunden fühle." Zu den aktuell laufenden Projekten gehört ein Kulturzentrum in Oman und ein spektakuläres Kunstmuseum in Beirut, ihrer Geburtsstadt. "Das Kunstmuseum ist eines unserer speziellsten Projekte, da es so viele Untersuchungslinien zusammenführt, an denen wir gearbeitet haben: Vom architektonischen Problem der Hülle bis zu den Besonderheiten Beiruts, den Ideen der arabischen Moderne, der Verbindungen von Kunst, Architektur und öffentlichem, städtischen Leben, die Idee der Durchlässigkeit, der Erhaltung und des Erbes und der Gestaltung eines Museums, das nicht statisch ist, sondern dessen weitreichenden Archivierungs- und Bildungsaufgaben durch die vielen Gemeinschaften, die es erreicht, aktiviert werden." Trotz aller politischen Spannungen in der Region soll das Museum gebaut werden.

Im New Yorker Büro arbeiten etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wood und Andraos finden das eine gute Größe, um weiterhin persönlich in allen Projekten des Büros involviert zu sein. Sie fühle sich privilegiert, sagt Andraos, weil sie in ihrer Karriere einen Punkt erreichen durfte, wo sie das Gefühl hat, steuern zu können, welche Projekte sie tatsächlich interessieren und mit denen sie einen gesellschaftlichen "impact" haben können. "Für uns ist es sehr wichtig, Projekte mit sozialen und ökologischen Ansprüchen zu entwickeln, in denen wir öffentliche und bürgerschaftliche Dimensionen integrieren können und Wege finden, uns mit verschiedenen Kulturen, Umgebungen und Geschichten auseinanderzusetzen." Wood und Andraos haben auch immer wieder Bücher geschrieben und Ausstellungen initiiert, zum Beispiel "49 Cities", wo sie 49 visionäre ökologische Stadtkonzepte aus der Architekturgeschichte auf ihre heutige Relevanz untersucht und zur Diskussion gestellt haben. Oder ihr Beitrag zu einer Moma-Ausstellung 2012, mit dem sie das typische nordamerikanische Suburb revolutionierten: WORKac präsentierte den Entwurf für eine sozial und kulturell durchmischte Vorstadt in Oregon, wo die Menschen an einem Kompost-Berg siedeln und mittels Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken mit größeren Städten gut vernetzt sind.

Ihren Optimismus jedenfalls will sich Andraos nicht nehmen lassen. Sie glaubt weiter fest an die Möglichkeiten von gesellschaftlicher Veränderung durch Architektur. "Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Architektur einen Beitrag leisten kann. Man muss nur nach den Möglichkeiten suchen, die für einen selbst von Bedeutung sind."