Ornamental in Backstein

Ob für den Bau einer Doppelmoschee in Amsterdam oder einer Sporthalle in Groningen: Kaum jemand besitzt ein solch feines Gespür für das Material Backstein wie Marlies Rohmer aus Amsterdam. Zuletzt hat die Architektin das Maggie's Center in Groningen realisiert, das direkt neben dem neuen Strahlenzentrum der Universitätsklinik einen Ort der Beratung, Kommunikation und Heilung für KrebspatientInnen und ihre Angehörigen bietet.

Robert Uhde: Frau Rohmer, zu Ihren jüngsten Arbeiten zählt das 2024 eröffnete Maggie's Center in Groningen mit seiner wunderbar leichten Architektur aus Klinker, Holz und Beton. Sicher ein sehr bewegendes Projekt, oder?

Marlies Rohmer: Ja, das ist in der Tat ein ganz besonderes Projekt. Das erste Maggie’s Cancer Support Centre wurde 1996 in Edinburgh eröffnet – initiiert von Maggie Keswick Jencks und ihrem Ehemann Charles Jencks. Nach Maggies Brustkrebsdiagnose hatten beide selbst erlebt, wie belastend die Atmosphäre in medizinischen Einrichtungen sein kann. Gemeinsam gründeten sie eine Initiative, die Menschen mit einer Krebsdiagnose sowie deren Angehörige kostenfreie, professionelle Unterstützung bietet – in einer Umgebung, die nicht nur funktional, sondern auch architektonisch besonders gestaltet ist. Charles Jencks, selbst ein bekannter Architekturtheoretiker, hat dazu sein Netzwerk genutzt, um renommierte Architekturbüros für die Idee zu gewinnen. Heute gibt es weltweit 27 Maggie’s Center, die meisten davon in England und Schottland – entworfen unter anderem von Frank Gehry, OMA oder Norman Foster.

Das Maggie's Center in Groningen zählt zu den drei ersten seiner Art außerhalb von Großbritannien. Wie kam es zu der Beauftragung und wie haben Sie sich der besonderen Bauaufgabe angenähert?

Marlies Rohmer: Ich war sehr bewegt, als ich mit zwei anderen Büros zum Wettbewerb für das Projekt eingeladen wurde. Nach der Auslobung bin ich damals nach England und Schottland gereist, um mir verschiedene Maggie’s Center anzusehen und mit den Menschen vor Ort zu sprechen: Was funktioniert gut, was weniger? Auf dieser Basis habe ich mein Konzept weiter ausgearbeitet und im Hinblick auf den konkreten Ort konkretisiert.

Bei dem Projekt hatten Sie die Möglichkeit, Architektur, Innenraum und Landschaft von Anfang an zusammen zu denken.

Marlies Rohmer: Das Maggie’s Centre liegt am nördlichen Rand des Klinikgeländes der Universitätsklinik Groningen (UMC), direkt an einer vielbefahrenen Kreuzung. Um trotzdem einen Ort der Ruhe zu schaffen, haben wir mit dem Landschaftsarchitekten Piet Oudolf zusammengearbeitet und das Gebäude in einen kleinen Garten eingebettet. So entstand ein Haus mit zwei Gesichtern: Nach Norden hin öffnet sich der Bau mit raumhohen Glasflächen zur dicht begrünten Terrasse und zu einem neu angelegten Wasserlauf. Nach Süden, Osten und Westen verbinden große Fenstertüren die Innenräume mit dem Garten. Innen haben wir ein luftiges Zusammenspiel aus unterschiedlich großen Räumen geschaffen – mit unterschiedlichem Grad an Privatheit und mit einer offenen doppelgeschossigen Küche als zentralem Treffpunkt. Viel Tageslicht, helle Materialien und warme Oberflächen sorgen für eine freundliche, einladende Atmosphäre. Und mit Vorhängen lässt sich der Charakter einzelner Räume flexibel anpassen, etwa für Beratungsgespräche, Selbsthilfegruppen, Yoga-, Mal- oder Kochkurse.

Eine Besonderheit des Gebäudes ist auch die ungewöhnliche Fassadengestaltung aus Betonfertigteilen, in die unterschiedlich große Klinker eingearbeitet sind. Überhaupt fällt auf, dass Sie häufig mit Backstein arbeiten. Welche Bedeutung hat das Material für Sie?

Marlies Rohmer: Klinker ist ein unglaublich vielseitiges Material – und eines, das auf schöne Weise altert. Ein einzelner Stein wirkt oft unscheinbar, aber in der Fläche beginnt er zu sprechen. Und das Schöne ist: Man kann mit Klinker viele Sprachen sprechen. Beim Maggie’s Center habe ich mit Betonfertigteilen gearbeitet, in die unterschiedlich große Klinker in verschiedenen Farben und in einem besonderen Muster eingelassen sind. Neben einem eher orangefarbenen Groninger Klinker haben wir einen dunkelbraunen Backstein verwendet, um so einen Bezug zu der gegenüber liegenden Oosterkerk zu ermöglichen, einem charakteristischen Backsteinbau der Amsterdamer Schule. Zugleich gibt es auf dem Klinikgelände der UMC Groningen viele Gebäude mit Betonfassaden – deshalb fand ich es spannend, nicht alle Flächen mit Klinker zu belegen, sondern auch den Beton sichtbar zu lassen. Das Ergebnis ist ein Spiel mit den Materialien und Bautypologien der Umgebung.

Charakteristisch für Ihre Arbeiten ist eine reiche, oft ornamentale Fassadengestaltung. In den Niederlanden galt das Ornament lange Zeit als verpönt – trotz der großen Tradition der Amsterdamer Schule. Warum haben Sie sich über dieses Tabu hinweggesetzt?

Marlies Rohmer: Ich habe in den 1980er-Jahren an der TU Delft studiert und seinerzeit war das Ornament dort in der Tat absolut tabu. Trotzdem habe ich damals verschiedene Seminare zum Thema Mauerwerksbau besucht, weil mich neben dem Entwurf auch die handwerklichen und technischen Aspekte interessiert haben. Was mich besonders inspiriert hat, war die Arbeit von Frank Lloyd Wright – vor allem sein Ennis House in Los Angeles. Der Bau wirkt wie aus einem Guss, trägt aber diese kraftvolle ornamentale Struktur in der Oberfläche. Ähnlich ist es bei der Hamburger Speicherstadt. Auch hier ist es so, dass mit dem Material das Ornament altert, wodurch die Gebäude Patina und Tiefe erhalten.

Ein gutes Beispiel für diese Herangehensweise ist ebenso die 2008 eröffnete Doppelmoschee in Amsterdam. Der Bau beherbergt Gebetsräume für die marokkanisch-islamische sowie für die türkisch-islamische Gemeinde und integriert gleichzeitig ein städtisches Sozialzentrum.

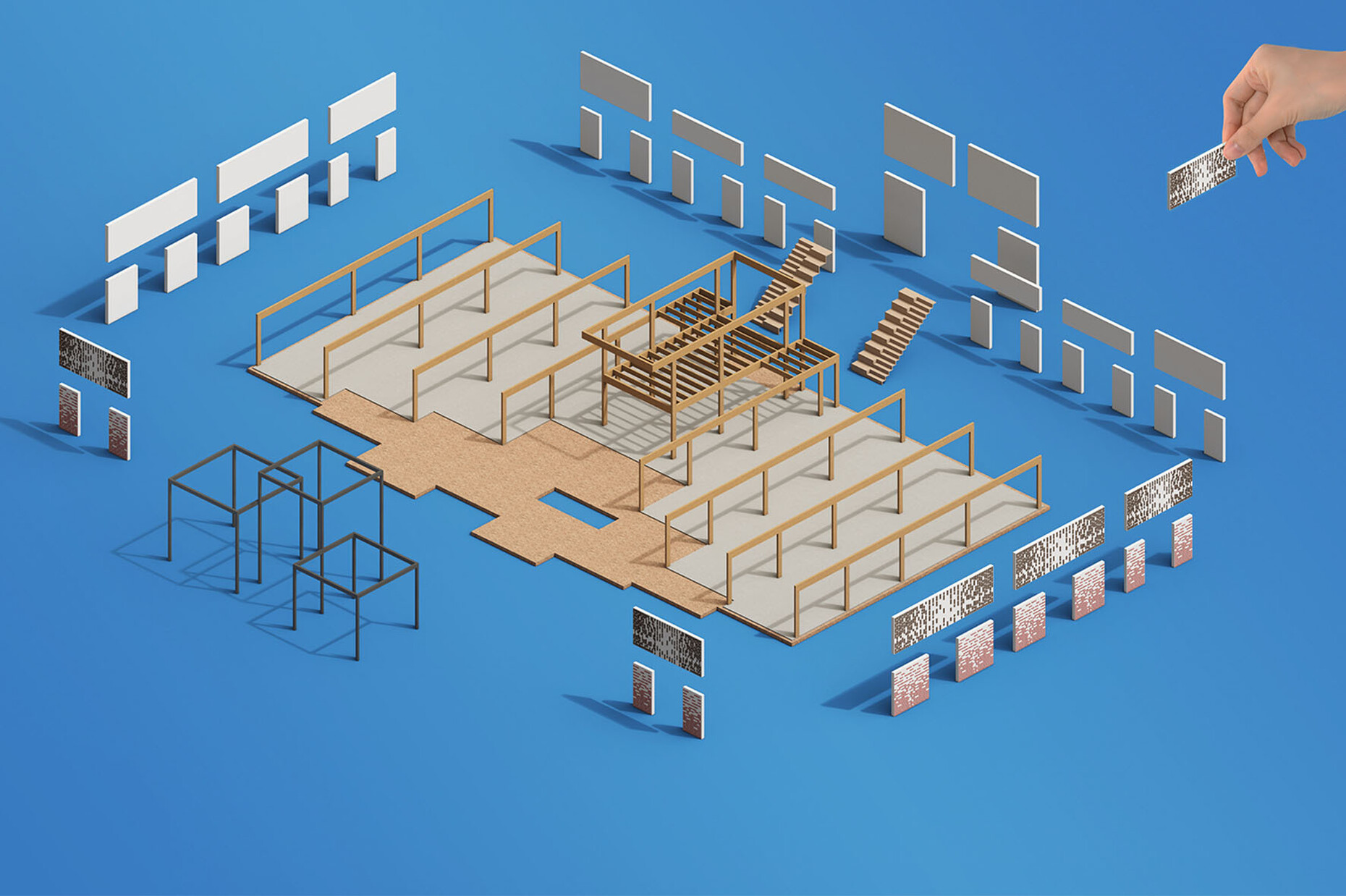

Marlies Rohmer: Bei dem Projekt wollte ich ganz bewusst keine "Heimweharchitektur" schaffen, sondern etwas, das sich in seine Umgebung einfügt und zugleich den Menschen vor Ort Identifikation und Stolz vermittelt. Deshalb habe ich Backstein als typisch niederländisches Baumaterial gewählt, bei der Fassadengestaltung aber auf türkische und marokkanische Architekturelemente zurückgegriffen. Entstanden ist eine Art kultureller Hybrid: eine lebendige Collage aus verschiedenen Mauerwerksverbänden und mit vielfältigen Farbnuancen der gewählten Handform-Verblender – von hellgelb über orange und dunkelrot bis hin zu grau und schwarz. Anders als beim Maggie’s Center haben wir die Ornamente damals alle noch klassisch von Hand ausführen lassen, weil wir einen sehr guten Maurer hatten. Aber auch schon damals hatten drüber nachgedacht, die Fassade ähnlich wie beim Maggie's Center mit vorgefertigten Elementen aus Klinker und Beton umzusetzen. Das bietet mittlerweile viele Vorteile. Vor allem aber kann man damit viel eher die Plastizität erreichen, die ältere Backsteinfassaden auszeichnen. Ansonsten ist das mittlerweile kaum noch bezahlbar, selbst wenn man die geeigneten Maurer dafür findet. Denn früher war Arbeitskraft günstig, Material teuer – heute ist es genau umgekehrt. Große Vorteile bieten vorgefertigte Elemente deshalb vor allem dann, wenn man wiederholende Muster umsetzen will. Hinzu kommt: Die Betonelemente lassen sich als lose Paneele einfach vor ein Holzskelett hängen und können damit nach dem Cradle-to-cradle-Gedanken mühelos entfernt und anderweitig verwendet werden.

Besondere Klinkerarchitektur zeigt auch Ihre 2014 fertiggestellte Doppelsporthalle in Groningen. Die Frontfassade scheint sich in einer dynamischen Geste in vier größer werdenden Stufen nach oben zu wellen. Wie ist diese Gestaltung entstanden?

Marlies Rohmer: Das war tatsächlich eine sehr komplexe Aufgabe: Wir mussten hier zwei übereinanderliegende Sporthallen in eine kleinteilige Straßenzeile mit Backsteinbauten integrieren und gleichzeitig sollte die Fassade aus funktionalen Gründen nahezu vollständig geschlossen sein. Um dennoch ausreichend natürliches, blendfreies Licht ins Innere zu bringen, habe ich mich durch Alvar Aaltos Kirche Santa Maria Assunta in Riola di Vergato inspirieren lassen. Die dort umgesetzte Sheddachstruktur haben wir in die Vertikale übersetzt und straßenseitig eine geschlossene Klinkerfassade entwickelt, die sich in vier großen Wellen nach oben staffelt. Die oberen drei Wellen sind jeweils mit horizontalen Glasbändern überdeckt – sie wirken wie Lichtfallen, die beide Sportebenen mit diffusem Tageslicht versorgen. Die unterste Welle hingegen liegt in Sitzhöhe und dient als lange Bank im öffentlichen Raum. Und durch die Wahl der rötlich-braunen Klinkerriemchen fügt sich der Bau auch materialsprachlich nahtlos in die Umgebung ein. Besonders eindrucksvoll wirkt die Fassade übrigens in den Abendstunden: Dann verstärkt das Kunstlicht aus dem Inneren die plastische Wirkung unterstreicht und der Bau als interessante Lichtskulptur erscheint.

Spannend zu sehen, wie sich aus den vielfältigen Anforderungen nach und nach die endgültige Form entwickelt.

Marlies Rohmer: Ja, und genau diese Suchbewegung finde ich unglaublich spannend, weil sie jedes Projekt einzigartig macht. Am Anfang gibt es oft noch ganz andere Ideen, aber im Prozess merkt man dann: Es funktioniert so nicht. Dann heißt es "Kill your darlings", um offen für neue Ansätze zu bleiben und bestimmte Idee noch subtiler umzusetzen. Das alles ist ein Suchprozess, der nicht eindimensional verläuft. Es fließen viele Dinge und Perspektiven mit ein.

Parallel dazu bauen Sie auch mit anderen Materialien. Große Beachtung fand zum Beispiel Ihr Entwurf für das 15-geschossige Studierendenwohnheim in Utrecht (2009) mit seiner confettiartig gestalteten Fassade aus 4.500 pixelhaft aneinander gefügten Aluminiumpaneelen in unterschiedlichen Farbtönen. Nach welchen Kriterien ist die Materialwahl dort erfolgt?

Marlies Rohmer: Im Vorfeld des Projekts hatte ich mir zunächst einige der bestehenden Wohnheime auf dem Campus angesehen und einigermaßen erstaunt festgestellt, dass einige der Fassaden bereits stark verschmutzt waren, weil dort tatsächlich öfter mal Essen aus dem Fenster geworfen wurde. Entsprechend wollte ich ein Material verwenden, das weniger anfällig ist. In einem ersten Schritt hatte ich deshalb überlegt, die Fassade mit Aluminiumpaneelen in 25 Grautönen zu gestalten, um so den Charakter der umliegenden Betonbauten auf dem Campus aufzugreifen. Der Bauherr wünschte sich jedoch mehr Farbe. Im Ergebnis haben wir dann trotz meiner anfänglichen Bedenken eine schillernde Außenhülle mit Aluminiumpaneelen in den Farben grün, rot, orange, schwarz, weiß und grau umgesetzt, die augenzwinkernd das Zusammenleben der Studierenden aus unterschiedlichsten Nationen nach außen trägt. Sämtliche Paneele haben dabei exakt die gleiche Größe wie die Fensterrahmen. Dadurch verschmelzen die Elemente visuell zu einem lebendigen, fast pixelartigen Farbteppich, in dem die Fenster beinahe verschwinden. Eine ganz wichtige Rolle für das Projekt spielt außerdem die tiefe Auskragung im Sockelbereich, durch die ein überdeckter Raum mit einer Art Veranda-Gefühl entstanden ist. Ein besonderes Detail dort ist die große Schaukel, auf der die Studierenden schaukeln und auf den Bus warten können.

Vor einigen Jahren haben Sie im Rahmen einer längeren Tour einen großen Teil Ihrer früher gebauten Projekte besucht und die dabei gemachten Erfahrungen in Ihrem Buch "What happened to …" zusammengefasst. Welche Schlussfolgerungen konnten Sie daraus für Ihre weitere Arbeit ziehen?

Marlies Rohmer: Ich hatte einige Jahre zuvor schon mal ein Buch geschrieben, in dem ich anhand des Weges von der Schule nach Hause nach städtebaulichen Regeln für lebendige Stadtquartiere gesucht habe – mit besonderem Blick auf Kinder und deren Teilhabe im Öffentlichen Raum. Jetzt wollte ich erneut ein Buch schreiben. Aber es sollte kein klassisches Architektenbuch werden, bei dem man sich selbst feiert, das fand ich wenig spannend. Stattdessen kam mir nach einem Gespräch mit einem Journalisten die Idee, im Rahmen einer Reise 25 meiner früheren Arbeiten zu besuchen und sie aus heutiger Perspektive zu betrachten. Dabei habe ich viel darüber erfahren, wie die NutzerInnen ein Gebäude verändern, nachdem die Architektin oder der Architekt das Gebäude verlassen hat. Ich habe viel über Materialien gelernt und dabei auch gesehen, dass insbesondere meine Backsteinbauten fast alle in Würde gealtert sind.

Sie sind mittlerweile seit über 40 Jahren erfolgreich als Architektin tätig. Welche Rolle hat es für Sie gespielt, sich in einem nach wie vor männlich dominierten Berufsfeld behaupten zu müssen?

Marlies Rohmer: Am Anfang war ich eine der ersten Frauen in den Niederlanden, die ein eigenes Architekturbüro ohne männlichen Partner gegründet haben. Und das mit Erfolg, einige Jahr später haben rund 45 Mitarbeitende in meinem Büro gearbeitet. Aber als ich schwanger wurde, da habe ich bis zum siebten Monat versucht, das durch weite Kleidung zu verbergen – aus Angst, man könnte herausfinden, dass ich das Büro allein führe und mir deshalb keine Aufträge mehr geben. Parallel dazu habe ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit immer den Titel "Ir" ("Ingenieur") vor meinen Namen gesetzt, um damit herauszustellen, dass ich Architektur studiert habe und nicht "nur" Innenarchitektin bin. Heute würde ich das so nicht mehr so machen, aber damals war das eine andere Zeit. Aber nach wie vor hat man als Frau in der Branche eine andere Position. Einmal bekam ich zum Beispiel versehentlich eine E-Mail-Korrespondenz per CC mit, in der Auftraggeber diskutierten, ob sie mich zu einem Wettbewerb einladen sollten. Dort musste ich dann lesen, dass man mich für keine Schoßkatze hielt, ich den Auftrag aber für sie gewinnen könnte, wenn man mich "an die Kette legen" würde. Über einen Mann hätte man so nie gesprochen.

Sie waren Mitte 20, als Sie sich direkt nach Ihrem Studium selbstständig gemacht haben. Wie schätzen Sie die Situation heute für junge Architektinnen und Architekten ein?

Marlies Rohmer: Rückblickend denke ich, dass es für die jüngere Generation mittlerweile sehr viel schwerer geworden ist. Den meisten fehlen die nötigen Referenzen, um zu größeren Wettbewerben eingeladen zu werden. Hinzu kommt, dass sich die Branche und auch die Ausbildung ziemlich verändert haben. Früher waren ArchitektInnen in der Regel Allrounder, die Jüngeren haben das in der Regel gar nicht mehr gelernt. Da fehlt oftmals das Handwerkliche, das Konstruktive. Und das ist ziemlich problematisch, weil viele Leistungen damit teuer extern vergeben werden müssen. Im Ergebnis führt das dazu, dass der gesamte Bauprozess immer weiter zersplittert. Ich selbst bin mittlerweile 67, habe tolle Projekte realisieren dürfen und damit ausgesorgt. Deshalb möchte ich jetzt dazu beitragen, jüngeren Büros und auch jungen Architektinnen dabei zu helfen, Türen zu öffnen und an Aufträge zu kommen. Mir selbst bringt das andererseits auch ganz viel, weil ich so jedes Mal eine ganz andere Arbeitskultur kennenlerne. Und meine AuftraggeberInnen wissen es ebenfalls zu schätzen, wenn ein junges Büro beteiligt ist, sie gleichzeitig aber die Sicherheit haben, dass alles reibungsfrei ablaufen wird. Ein gutes Beispiel dafür ist der Wettbewerb für den Schulcampus Esserberg in Haren bei Groningen, den ich gerade gemeinsam mit dem jungen Rotterdamer Büro Shift architecture urbanism gewonnen habe. Das ist ein ziemlich komplexes Projekt, bei dem wir ein bestehende Grundschulgebäude aus dem Jahr 1960 transformieren und durch Neubauten ergänzen. Im Zusammenspiel soll ein neuer Campus mit einer internationalen und bilingualen Ausrichtung für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren entstehen.

Die architektonische Praxis hat sich in den vergangenen Jahren rapide verändert. Das betrifft den Einsatz von BIM ebenso wie die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder die gestiegenen Anforderungen an Nachhaltigkeit. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Marlies Rohmer: Ganz generell gilt, dass man inzwischen sehr viele Kenntnisse haben muss, um in allen Phasen eines Bauprozesses ernst genommen zu werden. Für die jungen Büros ist es zum Beispiel kaum möglich, die teuren BIM-SpezialistInnen fest anzustellen. Entsprechend müssen sie die Leistungen extern einkaufen, haben die Expertise dann aber nicht mehr im Haus. Hinzu kommt, dass die Honorare seit der Krise deutlich gesunken und auch niedrig geblieben sind. Das alles macht die Situation nicht leichter. Entsprechend betrachte ich mich in der Kooperation mit jüngeren Büros in gewisser Weise auch als Coach. Und da schließt sich für mich ein Kreis: Als junge Architektin habe ich vieles erst nach meinem Studium durch erfahrenere KollegInnen gelernt. Nach und nach habe ich so meine eigenen Erfahrungen machen können. Und genau diese möchte ich jetzt weitergeben.

What Happened To My Buildings (e-book)

Learning from 30 Years of Architecture with Marlies Rohmer

Autorinnen: Hilde de Haan, Jolanda Keesom

Mit Unterstützung von: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

design: Koehorst in ‘t Veld

ISBN: 978-94-6208-334-9

Jahr: 2017

Sprache: Niederländisch, Englisch

ISBN: 978-94-6208-334-9